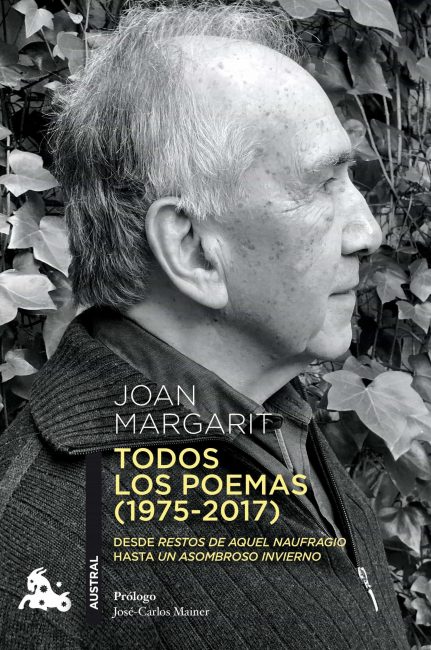

Escribe el poeta y arquitecto Joan Margarit:

«Un poema es como la estructura de un edificio muy particular a la que no le puede faltar ni sobrar ni un pilar, ni una viga: si sacásemos una sola pieza, se desplomaría. Si en un poema se saca una sola palabra, o se cambia por otra y no pasa nada, es que no era un poema. O todavía no era un poema. Sólo llega a serlo cuando no se puede sacar o cambiar pieza alguna de la estructura. Pero entonces tampoco será necesariamente un buen poema: esto es otro tema que tiene más que ver con la otra característica a la que yo me refería: la exactitud. Un poema ha de decir justo lo que necesita (la mayor parte de las veces sin saberlo) su lector o lectora. De esta exactitud viene el poder de consolación de la poesía, porque la poesía sirve para introducir en la soledad de las personas algún cambio que proporcione un mayor orden interior frente al desorden de la vida. A la angustia por este desorden a veces se intenta hacerle frente con los entretenimientos, pero la diferencia es que de un entretenimiento se sale tal como se ha entrado. Sólo se ha pasado un rato. En cambio, al acabar de leer un poema ya no somos los mismos porque ha aumentado nuestro orden interior».

Cualquiera que sepa leer puede enfrentarse a un poema, de igual modo que cualquiera que ocupe un espacio puede enfrentarse a la arquitectura. ¿Qué puntos comunes hay entre ambas disciplinas? Leyendo el epílogo de Cálculo de estructuras de Joan Margarit, con el que empieza este texto, podemos encontrar dos conceptos de enorme interés para comenzar a responder esta pregunta: la concisión y la exactitud. O, dicho de otro modo: el poder expresivo de lo que se ha reducido a la esencia, la fuerza de lo que es tan preciso que aparece, sin duda alguna, como algo natural. Recordemos la conocida máxima de Mies van der Rohe: «Menos es más». En ella la concisión aparece como aspiración de la obra arquitectónica. La exactitud como medio para construirla. En este planteamiento encontramos una extrema claridad y sencillez, fundamental a la hora de entender y valorar gran parte de la arquitectura del siglo XX. La expresión concentrada de estructuras y materiales (edificios de «piel y huesos») dio pie a un nuevo canon arquitectónico definido también por otra de las famosas frases del arquitecto: «Dios está en los detalles».

La concisión y la exactitud vienen a establecer una relación abstracta entre belleza y verdad que sucede finalmente tanto en la poesía (tal como afirma Margarit) como en la arquitectura. Concisión y exactitud son también dos características usuales de la arquitectura sin arquitectos, de la arquitectura vernácula o tradicional. El valor de la arquitectura real, aquella que nos ha sido legada, se basa en gran medida en una fabulosa economía de medios, en unas pretensiones que no van más allá de dar respuesta a unos requerimientos concretos, para un lugar y unas características determinadas, alcanzables únicamente con los sistemas constructivos y materiales disponibles. Esa correlación de realidad y poética nos lleva a algunas ideas expresadas por Antonio Jiménez Torrecillas, un arquitecto enamorado de la poética de Joan Margarit y cuyos escritos rozan los límites de la poesía misma, acerca de la poesía de lo pragmático. Jiménez Torrecillas citaba a la escritora Fernán Caballero como ejemplo de la sabiduría constructiva de la concisión y la exactitud: «con arroz, azúcar y leche, solo me sale arroz con leche».

Escribe el arquitecto y poeta Joan Margarit:

«Debemos primeramente distinguir con claridad qué es poesía de lo que es arquitectura. La arquitectura es un oficio y como oficio se aprende, te da seguridad e identidad y se puede mejorar con el tiempo. Uno no es el mismo arquitecto cuando sale de la universidad que después de pasados veinte años ejerciendo la profesión.

Sin embargo, la poesía es algo que te viene por la inspiración y la inspiración no es más que la capacidad de relacionar unas cosas con las otras, a partir de tu experiencia vital. No se puede aprender a hacer poesía, a escribir poesía, aunque existan cursos y textos que traten de establecer normas, reglas o guías para ello.

En el mundo actual no es posible encontrar nada original. Todos aprendemos de todos, todos nos inspiramos en la experiencia de todos. Relacionar todo esto es la inspiración, y una de las formas en que podemos expresarla es la poesía.

El ejercicio de un oficio, como es el caso de la arquitectura, puede detenerse por un tiempo y retomarlo después, pero el papel del artista siempre está presente. El poeta siempre está al acecho, no descansa, aunque no se tenga consciencia de ello».

En su libro póstumo Animal de bosque, Joan Margarit incluye un poema titulado «El poema y el muro» donde la analogía entre poesía y arquitectura se presenta de la manera más directa y clara: «pienso en la arquitectura / y en los primeros que escucharon / algún hexámetro de la Odisea. / He sido siempre fiel al poema y al muro».

El poeta nos apunta que, desde las cavernas, el pensamiento humano no ha dejado de crecer, al mismo tiempo que surgía en nuestra especie el concepto de casa, de cobijo. El poder consolador de la poesía, su cobijo, es similar al de la arquitectura, al de la casa. La casa y la poesía siempre procuran nuestro mayor cobijo. El muro y la palabra nos transforman y, después de habitarlos, ya no somos los mismos.

Deja una respuesta