En pleno debate sobre si el funcionamiento de algunas de las plataformas más populares de Internet repercute en nuestro intervalo de atención –algunas fuentes ya estiman en cuántos segundos podría acortarse–, volver la mirada al libro está lejos de la vana nostalgia o, como tanto se dice hoy, del postureo; es un gesto profiláctico con implicaciones políticas, de las cuales hablaremos en otra ocasión. Como sea que despejemos la incógnita sobre los efectos perjudiciales de Internet, el libro siempre se diferenciará de la Gran Red en cómo afecta su grado de unidad a la percepción de su contenido. Donde el hipertexto incentiva la división del conjunto y facilita la búsqueda, los contenidos del libro se hilan bajo el paraguas de su unidad física. Esencial para la formulación de abstracciones, la noción de continuidad entre las ideas se hace más asequible en el libro que las encierra, por norma, que en el disperso y sistemático caleidoscopio de la red.

No encontrarán aquí más generalizaciones: claro que hay páginas web magníficas y libros pésimos. Sin importar la calidad, ambos formatos son diferentes. Y los artistas lo saben.

Como la música exige al oído recorrer el tiempo o un lienzo se ofrece desnudo de un vistazo, el libro de artista, como género artístico, tiene unas peculiaridades que debe al libro convencional. Dos son la secuencialidad y la transversalidad con las demás artes plásticas: secuencialidad, porque el libro consiste en la unidad que constituyen varias páginas –¡no siempre de papel!–, con independencia de la dirección, o direcciones, que permitan los pliegos; y transversalidad, en la medida en que el libro también es el conjunto de sus materias primas, su encuadernación, su cubierta y el resto de factores que evidencian su potencial como escultura objetual, colección de dibujos o como la herramienta idónea para la intervención en el espacio público.

Para comprender la idea de secuencialidad en los libros de artista debemos remitirnos a la prolífica incursión del artista y diseñador italiano Bruno Munari entre las décadas de los cuarenta y los cincuenta, no mucho antes de que el libro de artista se asentara como género artístico. En su icónica serie de libros ilegibles, que comenzaría en 1949, se sirve de la gracilidad, el color, la textura y el recorte del papel como ingredientes suficientes y legítimos para la creación de sus libros, en cuyo interior prescinde de toda palabra. En estos relatos mudos de las propiedades visuales de los materiales con los que los elabora, la revolución tiene lugar en la naturaleza plástica del conocimiento que expresan. Veintinueve años después de la colección que el MoMA organizó en 1955, Munari llevaría un prototipo a la imprenta, el Libro Illeggibile MN 1, hoy todavía disponible en el mercado. El suizo Dieter Roth, muy cerca de estas fechas, comienza su andadura por las complejidades del libro de artista desde la salvaje desnudez que Munari, acaso influido por la pulcra percepción que tenía de su vocación, nunca se permitió. Roth abogó también por el dibujo a mano alzada, la mancha matérica y el ensamblaje de objetos en sus libros de artista, sin por ello dejar de honrar en su práctica el seguimiento «del hilo del discurso visual», en palabras del propio Munari.

Pero, ¿cómo de lejos queda la convencionalidad del libro que consideramos hoy convencional de los libros de artista, y en qué consiste? Como ejemplifican los códices medievales, el formato convencional no siempre se limitó al protagonismo del texto. La vitela acoge las delicadas ilustraciones que complementaban la función aleccionadora de las escrituras. Y, sin embargo, la mayor transformación la han experimentado los usos, y no tanto la constitución del libro, que alarga todavía su vaivén entre imagen y palabra. La difusión de estas majestuosas piezas estaba limitada a la nobleza y a la institución eclesiástica: la difusión del libro tenía un carácter excluyente, hoy revertido hasta el punto en que el libro se erige como símbolo de la propagación del conocimiento y herramienta para la mejora de la sociedad, todavía en consonancia con los ideales de la Ilustración. El rol que desempeña hoy el libro floreció de la búsqueda del saber enciclopédico que empujó a pensadores, editores y obreros a participar en el ambicioso proyecto de sistematización del conocimiento impulsado por los franceses Denis Diderot y Jean-Baptiste le Rond d’Alembert, que culminaría con las accidentadas publicaciones de la Enciclopedia en la segunda mitad del siglo XVIII con las autoridades en contra. Dos siglos después, en la escena cultural de los setenta, la difusión del conocimiento a través del libro y otras publicaciones editoriales ostentaba el suficiente reconocimiento como para que el artista conceptual y escritor mexicano Ulises Carrión, en 1975, fundara en Ámsterdam la librería, luego archivo, Other Books and So, predecesor de otros espacios pensados para la exposición y la difusión del libro de artista.

Un contrapunto a la inmensidad casi paisajística de los códices y las enciclopedias, a sus hojas chorreantes de letra y detalle, corrió a cuenta del poeta y crítico francés Stephane Mallarmé. En 1914 escarbaría en el espacio que concede la página en blanco y, colocando meticulosamente sus versos, alumbraría Un coup de dés. Michalis Pichler, en 2008, trasladó a la escultura la disposición del texto en la página de Mallarmé mediante la reproducción exacta de su obra, para después perforar las hojas con láser, dejando cajas de vacío donde yacía la poesía. Y el Centro José Guerrero le dedicó un espacio.

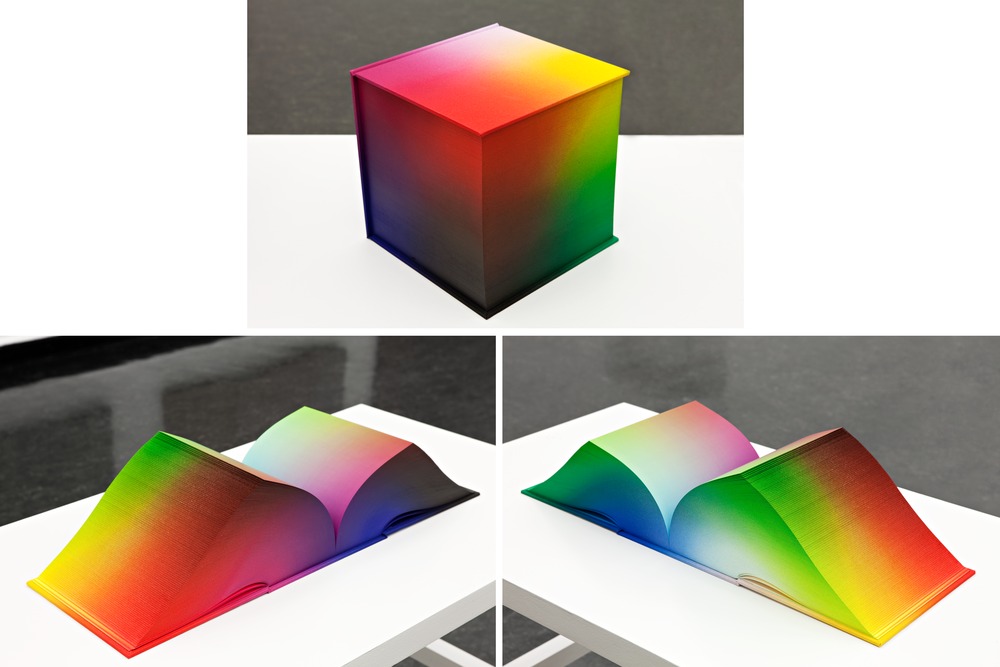

Acabemos hablando de escultura. En las esculturas de la serie Volumes (2001) de la norirlandesa Jacqueline Rush Lee, compuestas por libros ahogados, secados, limados y dispuestos en torno a un eje, la artista hace volumen de la carga simbólica del libro, al igual que de su posible contenido, inaccesible desde el momento en que la tinta se diluye y vierte por entre los retortijones de sabiduría que constituye. Volumes, en cuanto exploración del hermetismo de los vehículos del conocimiento, pone de relieve la autonomía de la forma en contraposición a la perenne evocación de lo escrito. La artista estadounidense Tauba Auerbach, por su parte, conjuga su conocimiento del diseño y la imagen digital con su interés por los límites de la percepción visual sobre diferentes superficies en las que apoyarse. En apariencia tres cubos multicolor, bajo el nombre de RGB Colorspace Atlas se despliegan tres libros independientes en los que la totalidad del espectro cromático visible ocupa enteramente sus páginas, a lo largo de las cuales se desarrolla. La gradiente cromática se desenmaraña de manera secuencial a la par que proyectada en un volumen, tanto si se mantiene el libro cerrado como si se explora su interior. Con la rotunda aportación de Auerbach, que cubre los aspectos que definimos al comienzo, abrochamos esta sucinta interpretación de la historia y las posibilidades del libro de artista.

Ahora es el turno de José Luis Vicario (1966), profesor universitario y artista cántabro. Libar (2019) no es su primer proyecto en el género; los últimos, ambos en colaboración con el estudio de diseño El Rapto, han sido Frior (2016), el farallón naranja en el que interpreta su serie de esculturas desde la fotografía, y El refugio antiaéreo de Jaén (2018), un homenaje a las víctimas del bombardeo de 1937 llevado a cabo por el bando franquista durante la Guerra Civil Española. Libar parte de la recuperación y revisión de fuentes documentales del archivo de la Biblioteca General de la Universidad de Granada, esta vez junto con creadores de distintas universidades internacionales: Laura F. Gibellini, Chelo Matesanz, Elena Mendizabal, Alen Ožbolt, Jorge A. Reyes y Lucas Ospina. A partir del 10 de abril sus libros de artista estarán disponibles en el Centro José Guerrero para que ustedes ponderen su lugar en esta vasta biblioteca, de la que solo hemos podido arañar una esquina.

Deja una respuesta