Fue en la primavera del año 2001, si no me falla la memoria, cuando conocí personalmente a Miguel Ángel Campano. El Centro José Guerrero se había inaugurado hacía tan solo un año y un gran entusiasmo rodeaba todos los proyectos en los que nos embarcábamos. Avanzaba por entonces con paso firme gracias al impulso generoso e inteligente que políticos como Antonio India y José Rodríguez Tabasco habían dado a esta y a otras iniciativas culturales en la provincia. En los primeros momentos también la implicación de la familia del artista, que siempre actuó manteniendo una discreta distancia, pero ofreciendo todas las facilidades, nos llenaba de confianza para construir un espacio abierto a la creatividad, donde la vida circulase con fuerza, tal y como hubiese querido José Guerrero. Y fue en ese momento tan lleno de futuro, o al menos así lo recuerdo yo, cuando Campano literalmente aterrizó en Granada para iniciar las primeras conversaciones en torno a su proyecto en el Centro, que pretendía dar continuidad a una línea de exposiciones, abierta ya con Willem de Kooning, en la que a modo de diálogo se presentaba la obra de un artista invitado junto a la de Guerrero.

Fue en la primavera del año 2001, si no me falla la memoria, cuando conocí personalmente a Miguel Ángel Campano. El Centro José Guerrero se había inaugurado hacía tan solo un año y un gran entusiasmo rodeaba todos los proyectos en los que nos embarcábamos. Avanzaba por entonces con paso firme gracias al impulso generoso e inteligente que políticos como Antonio India y José Rodríguez Tabasco habían dado a esta y a otras iniciativas culturales en la provincia. En los primeros momentos también la implicación de la familia del artista, que siempre actuó manteniendo una discreta distancia, pero ofreciendo todas las facilidades, nos llenaba de confianza para construir un espacio abierto a la creatividad, donde la vida circulase con fuerza, tal y como hubiese querido José Guerrero. Y fue en ese momento tan lleno de futuro, o al menos así lo recuerdo yo, cuando Campano literalmente aterrizó en Granada para iniciar las primeras conversaciones en torno a su proyecto en el Centro, que pretendía dar continuidad a una línea de exposiciones, abierta ya con Willem de Kooning, en la que a modo de diálogo se presentaba la obra de un artista invitado junto a la de Guerrero.

Era un domingo, o tal vez un sábado, y tenía la intención de recogerlo en el aeropuerto, saludarlo y llevarlo a su hotel, para comenzar a trabajar ya el lunes siguiente. Pero sus planes eran otros y no pude negarme. Nada más subir al coche me pidió que lo llevase a Víznar, al barranco donde García Lorca y otros muchos fueron asesinados durante la guerra civil, y cuya memoria inspiraría treinta años después una de las series de Guerrero que más obsesionaba al pintor madrileño, La brecha de Víznar. Nos perdimos por aquellos caminos y antes de encontrar «el olivo de Lorca», Campano ya me había bautizado como «Brujulita», adivinando sin duda mi pésimo sentido de la orientación. Miguel Ángel me relató en aquel encuentro, y en los muchos que siguieron, el impacto que le causó conocer a Guerrero, al que agradecía cómo lo «había sumergido definitivamente en la pintura». Hablaba de José como de una suerte de padre inspirador, proyección edípica incluida, que le descubrió el color y su capacidad transmisora de emociones, «el Camarón de la pintura española del siglo XX», que no dejaba de sorprenderle en cada nueva exposición.

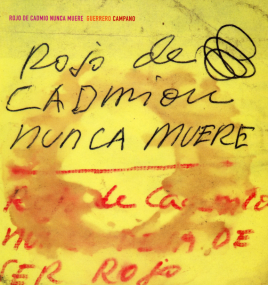

El proyecto granadino, que contó con el comisariado de Santiago Olmo, las colaboraciones de William Jeffet y Justo Navarro, así como con los cuidados de Paco Baena, Carlos Gollonet y Marina Guillén, permitió a Campano no solo el reencuentro con la obra de Guerrero o conocer los entresijos de la ciudad y a muchos y variados de sus personajes (entre ellos, cantaores y lutieres que lo iniciaron en el arte de la guitarra flamenca), sino también un regalo adicional, no previsto: la amistad con Lisa Guerrero, a quien, con esa habilidad para renombrar a las personas, llamaría cariñosamente «la hermanastra verde mandarina», ampliando así la familia imaginada que formábamos los entregados a la causa guerreriana. Lisa se involucró especialmente en aquella muestra que, quizás, le permitió superar esa difícil posición que mantenía entre el deseo de vivir una vida personal, alejada de los compromisos que generaba su condición de hija de artista, y las obligaciones que acababa de asumir tras la inauguración del centro dedicado a la memoria de su padre. A ella se debe el encuentro fortuito del post-it amarillo con una frase manuscrita de José que dio título a la exposición: Rojo de cadmio nunca muere. No sabemos el tiempo que esta metáfora guerreriana sobre la amistad, como decidimos interpretarla nosotros (el rojo de cadmio es el más duradero y estable entre los colores) había permanecido olvidada en la casa de Lisa, en un cajón, escapando a mis intentos de reunir los documentos personales de José Guerrero en el archivo que lleva su nombre. Pero sí es seguro que el destino al que viajó (Miguel Ángel Campano, Sóller) lo sacaría de su letargo para convertirlo en la auténtica guía de la exposición.

Pocaplata, uno de los seudónimos de Campano, se entregó en cuerpo y alma al proyecto y preparó expresamente toda una serie de obras nuevas. Como antes había hecho con Poussin, Delacroix o Cézanne, volvió la mirada hacia uno de sus maestros personales, José Guerrero, para elaborar, con una gramática personalísima, nuevas brechas, caminos, teatros vocales, rojos en amarillo, azules en negro, que hizo dialogar con otras de sus pinturas de los primeros años ochenta, las que mantienen una mayor relación con las enseñanzas de José. Pero su entrega y generosidad fue aún más lejos ―«amor a palas», utilizando sus palabras―, y donó al Centro José Guerrero una de sus obras más guerrerianas, su vocal A negra. Juntos, en Granada, Campano y Guerrero, Rimbaud y Lorca, vocal y brecha, sexo y drama, principio y fin.

Una mirada retrospectiva al legado de Campano nos muestra una de las voces más singulares de la reciente historia de la pintura. Su obra es una profunda reflexión sobre los elementos que componen el lenguaje pictórico, que nos conduce, en un viaje vertiginoso y explosivo, de la abstracción a la figuración, de una pintura de acción, performativa, a otra de lenguaje, de concepto; del blanco y negro al color; de lo culto a lo popular; del papel al lienzo; de la historia al presente; de Campano a Pocaplata. Miguel Ángel nos ha dejado, pero permanecen en mi memoria, en mi retina, su amistad sincera, su pasión, su alegría, la danza coloreada de su cuerpo sobre una superficie blanca y virgen, clavada sobre la pared, «líneas incontroladas, manchas, salpicaduras más brochazos».

Deja una respuesta