Un espacio de encuentro para la cultura

Dos ingenierías equiparadas

Cuando el arquitecto Antonio Jiménez Torrecillas entra a formar parte de las obras de la estación Alcázar Genil, la moderna ingeniería del siglo XXI ya había avanzado considerablemente en las obras de una poderosa actuación que habría de cambiar completamente la configuración de la movilidad en la ciudad de Granada.

El Alcázar Genil constituía la edificación principal de un palacio musulmán situado en la margen izquierda del río Genil, construido en época almohade hacia 1218, en cuyo conjunto se encontraba una alberca de más de 120 metros. Este albercón, además de controlar el riego de los cultivos de la finca, tenía un uso lúdico ligado a simulacros de batallas navales. Por otro lado, la belleza y el privilegiado emplazamiento, junto a los generosos jardines y huertas que en su día estaban situados en plena vega granadina, hicieron de Alcázar Genil uno de los retiros de descanso privilegiados de la corte nazarí y un lugar muy celebrado por los poetas. Aunque en la actualidad el entorno original del edificio ha quedado reducido a su mínima expresión, algunos de sus patios y jardines recuerdan vagamente su esplendor pasado.

La aparición inesperada de un fragmento del albercón del Alcázar, preservado azarosamente debajo del pavimento del Camino de Ronda, única huella de la ingeniería hidráulica del siglo XIII presente en la zona tras la destrucción del enorme depósito de agua en torno a 1977, hizo necesaria la integración del vestigio arqueológico en la nueva infraestructura contemporánea.

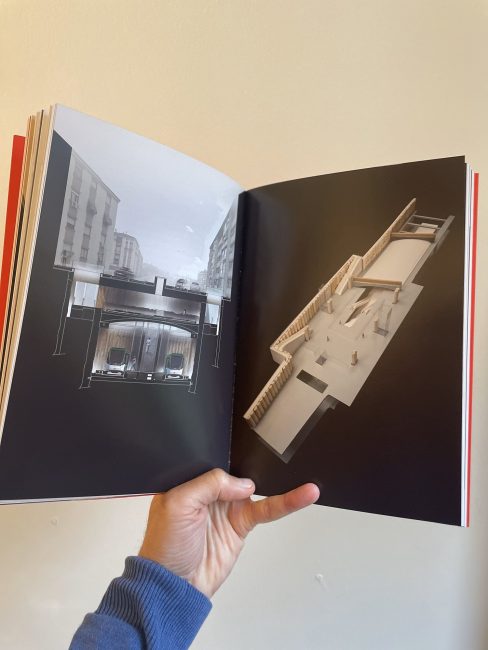

El proyecto arquitectónico de la Estación Alcázar Genil persigue, precisamente, la preservación e integración de los restos del albercón. El punto de partida de la actuación intenta responder a una cuestión muy clara: ¿Cómo estaba construido el albercón? ¿Cómo era verdaderamente su naturaleza arquitectónica? La ruina, entendida más allá de mera evocación o experiencia estética, supuso, para Jiménez Torrecillas, una invitación a conocer, entender y divulgar la superposición de estratos de la historia y su huella física. De este modo, la equiparación de dos ingenierías, la del siglo XIII y la del siglo XXI, se convierte en el leitmotiv de todo el proyecto.

La arquitectura como mediadora

La integración de los restos del albercón en la nueva estación Alcázar Genil no fue una tarea sencilla. La decisión fundamental de mantener la cota original del yacimiento, para que la visita a los restos se produjese con facilidad, en perfecta convivencia con la actividad de los andenes, situados a una cota muy inferior, precisó del desmontaje de la alberca, para su posterior restitución tras la excavación de toda la estación. La arquitectura de Jiménez Torrecillas pretendía establecer, de este modo, un discurso polifónico en el que aparecería como una disciplina mediadora capaz de poner en valor la trascendencia arquitectónica y urbana del proyecto. El proyecto respondía a varios requerimientos simultáneos, generando así los adecuados mecanismos para hacer compatibles los ritmos pausados de la visita a unos restos arqueológicos con el trazado veloz de la infraestructura del metropolitano. Si, en el planteamiento ingenieril inicial, la estación se proponía como un gran vacío vinculado al trazado lineal de la línea de metro, donde un generoso espacio interior en doble altura quedaba cualificado mediante una planta intermedia de vestíbulo que pautaba los flujos de viajeros, la incorporación de los restos del albercón obligaba irremediablemente a reconvertir la propuesta original. La ubicación del albercón, a una cota intermedia entre el vestíbulo y la calle, sentaría las bases de una premisa fundamental: los muros laterales de la alberca, encajados entre las empalizadas longitudinales de pilotes, no debían desmontarse, sino que se mantendrían en su cota original, con sus piedras originales, para lo que sería necesario apearlas bajo su cimientos, garantizado el paso inferior del metropolitano.

Un espacio de encuentro para la cultura

Numerosas son las sorpresas que depara al visitante la estación de Alcázar Genil. El descubrimiento de los restos arqueológicos, la materialidad vista del propio terreno (el ADN del propio lugar, en palabras del arquitecto), la elegancia del mobiliario, la modernidad y eficiencia de las instalaciones ingenieriles, la portentosa iluminación natural, la escala catedralicia de algunos de sus espacios, la convivencia de miradas cruzadas desde las distintas cotas como si de un paisaje interior se tratase.

Tanto la materialidad de los paramentos laterales de la estación, como la iluminación natural, merecen un momento de análisis. La propuesta para eliminar el revestimiento final que hubiese enmascarado su información geológica de la estación, recupera la textura real de los elementos estructurales verticales, dejándolos vistos. La reiteración de esta materialidad de los pilotes se convierte en verdadera protagonista del espacio. Los cilindros irregulares consiguen equilibrar la relación entre la arquitectura y el movimiento que acoge la estación, permitiendo una lectura de los dilatados tiempos de formación de las capas y del terreno, junto a los fugaces estratos que la evolución de la ciudad ha ido depositando en sus últimas líneas. La luz natural, procedente de los lucernarios practicados sobre el eje longitudinal de la estación completa la integración material de los pilotes vistos, subrayando en su textura, áspera y honesta, la importancia de los distintos planos.

Entre todas estas sorpresas, quizá la última, aunque no por ello menos importante, sea la de la Sala Jiménez Torrecillas. Este espacio extra, regalo de la propia estación a la ciudad, ocupa un ámbito a la misma cota del vestíbulo de acceso, pero en la ubicación opuesta de la estación, que quedó liberado de la presencia de instalaciones tras la última reconfiguración del sistema de ventilación. La sala está conectada con el andén mediante una escalera en su eje longitudinal, enfrentada a la escalera de bajada principal a la estación desde el vestíbulo y comunicada con la calle a través de un edículo y un ascensor.

El triste fallecimiento del arquitecto Antonio Jiménez Torrecillas, hace justamente una década, propició que la sala se denominara definitivamente con su nombre. Un enorme panel de vidrio laminar organiza el acceso a la sala, mostrando la planta de la propia estación bajo la propia firma del arquitecto. Así, con este último gesto, la estación se convierte en un espacio para la celebración de eventos culturales. Es precisamente en este año 2025 cuando la Sala Jiménez Torrecillas se añade a la vigorosa red de espacios para la cultura de la ciudad de Granada. Recientemente inaugurado por la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, junto a la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, la Sala se abre con vocación de ser un espacio de encuentro para la cultura, con plena accesibilidad, un aforo de 200 personas y un segundo acceso al vestíbulo norte de la estación, consolidando, así, la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031.

Como resumen de este gran esfuerzo colectivo resuenan las palabras de Jiménez Torrecillas:

«En Granada es muy importante llegar a construir. Necesitamos que, una a una, nuestras ideas se vayan levantando. Tenemos la responsabilidad de aportar. La arquitectura es una forma pacífica de cambiar las cosas».

Deja una respuesta