Si John Gutmann, como artista migrante, cruzó fronteras, las fronteras también se cruzaron ante él: cuando el límite oriental de Alemania se replegó, dejó a su ciudad natal en territorio polaco, al tiempo que él, tal vez ajeno, se convertía en estadounidense. Como tantos otros artistas despojados de raíces identitarias, Gutmann buscaba signos a los que asirse aún en el tiempo en que la propia teoría de los signos, la semiótica, no existía. En ese sentido, pertenece al colectivo de artistas que, como José Guerrero, anduvo en busca de centro (valdría, hoy, con mayúscula) durante el pasado siglo hasta determinar un espacio, real o ficticio, donde depositar –no sólo físicamente- un archivo sólo recuperado en la madurez.

Si John Gutmann, como artista migrante, cruzó fronteras, las fronteras también se cruzaron ante él: cuando el límite oriental de Alemania se replegó, dejó a su ciudad natal en territorio polaco, al tiempo que él, tal vez ajeno, se convertía en estadounidense. Como tantos otros artistas despojados de raíces identitarias, Gutmann buscaba signos a los que asirse aún en el tiempo en que la propia teoría de los signos, la semiótica, no existía. En ese sentido, pertenece al colectivo de artistas que, como José Guerrero, anduvo en busca de centro (valdría, hoy, con mayúscula) durante el pasado siglo hasta determinar un espacio, real o ficticio, donde depositar –no sólo físicamente- un archivo sólo recuperado en la madurez.

Se ha investigado y tratado de manera abundante a autores de origen europeo que dotaron de significado a la América que preparaba a conciencia su proyección en el escenario internacional mediante un doble desembarco. El mundo que nace de esa fuga de cerebros es el de la New School, contenedor neoyorquino del pensamiento y la creatividad europeos para mayor gloria de los Estados Unidos; mientras en la costa este, es el constituido por el cine que dibuja, alimentadas por savia europea, aristas manieristas en el joven canon clásico: Lubitsch, Von Sternberg, Preminger, Hitchcock (quien pronto se encontrará con Buñuel en las salas del Centro). Y, entre cineastas, músicos o pensadores, un grupo de artistas europeos que encuentran en la fotografía para revistas ilustradas una forma de sobrevivir al inminente naufragio de Europa. Frente a la visibilidad del cine americano, la fotografía era un bien de consumo interno en prensa o, después, en propaganda, de ahí que, sólo tras décadas de subsistencia a través de encargos y docencia, llegara la recuperación y reivindicación plena de autores como Lisette Model o John Gutmann.

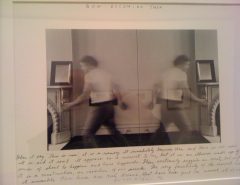

La labor de recuperación de toda una generación de fotógrafos desde los años setenta abrió un espacio historiográfico (casi una etiqueta) para toda una generación. No obstante, han pasado décadas desde entonces: los modos de editar, distribuir, exponer y entender la fotografía se han transformado (y con ellos los públicos) y esta exposición permite preguntarse qué hay en Gutmann que requiere una mirada menos frontal y más oblicua, como la que puede arrojar un centro de arte contemporáneo. Como el Richard Avedon de In the American West, que inauguró la relación del Centro con la fotografía en 2002, Gutmann trasciende el fotoperiodismo, la fotografía humanista y el canon de la fotografía artística para situar a esta disciplina en un debate nuevo acerca de los terrenos híbridos que transitan autores cuya obra se expande al ser mostrada en las salas de un centro de arte: emergen así su interés por el signo, su metódico trabajo de archivero de sí mismo, una capacidad para trascender géneros antes de que éstos se formularan y una serie de relaciones subterráneas y nexos invisibles.

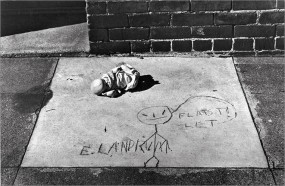

Gutmann fue un fotógrafo obsesionado por la calle, fascinado por el contraste entre el individualismo y las formas de comunicación humana del espacio público, ya mediante iconos del consumo e inmediatas ofertas impresas en letreros como a través del gesto –entre desesperado y lúdico- de quien para comunicarse usa el cemento fresco o una pared clara. El individualismo norteamericano frente a las experiencias colectivas europeas, la vitalidad de un país que se civiliza a través de signos que desvelan contradicciones tan numerosas aunque menos perentorias que las de una Europa en escalada militar, parecen ser algunas de las razones de la fascinación de un europeo por los Estados Unidos. Porque si América aparecía desde Europa como una silente tierra prometida, en seguida devino, en los ojos de Gutmann, en un bosque de signos en espera de que alguien, paradójicamente, los señalase. Es inevitable, ante las imágenes de textos callejeros de Gutmann, trazar una rápida genealogía, desde los graffiti parisinos que Brassaï había ido recogiendo como flâneur metódico, hasta su trágica metamorfosis, ya en la posguerra, en los lienzos de Tàpies o Fautrier que delatan esa comunicación inmediata a través del muro. Podemos, así, tantear los nexos, las costuras, aunque algunos de los hilos del tejido (del texto) estén desgastados o nos hayan sido escamoteados.

Gutmann fue un fotógrafo obsesionado por la calle, fascinado por el contraste entre el individualismo y las formas de comunicación humana del espacio público, ya mediante iconos del consumo e inmediatas ofertas impresas en letreros como a través del gesto –entre desesperado y lúdico- de quien para comunicarse usa el cemento fresco o una pared clara. El individualismo norteamericano frente a las experiencias colectivas europeas, la vitalidad de un país que se civiliza a través de signos que desvelan contradicciones tan numerosas aunque menos perentorias que las de una Europa en escalada militar, parecen ser algunas de las razones de la fascinación de un europeo por los Estados Unidos. Porque si América aparecía desde Europa como una silente tierra prometida, en seguida devino, en los ojos de Gutmann, en un bosque de signos en espera de que alguien, paradójicamente, los señalase. Es inevitable, ante las imágenes de textos callejeros de Gutmann, trazar una rápida genealogía, desde los graffiti parisinos que Brassaï había ido recogiendo como flâneur metódico, hasta su trágica metamorfosis, ya en la posguerra, en los lienzos de Tàpies o Fautrier que delatan esa comunicación inmediata a través del muro. Podemos, así, tantear los nexos, las costuras, aunque algunos de los hilos del tejido (del texto) estén desgastados o nos hayan sido escamoteados.

Desde una fotografía urbana de consumo editada en revistas ilustradas, la obra de Gutmann trascendía su concepción comercial desde su origen. Aunque, y así lo ve Douglas S. Nickel en el prólogo para el catálogo que se ha editado, sólo sería el mercado el que a partir de los setenta movilizaría esos significados y una intención “autoral”: “Al igual que su creador, tenían una identidad doble: una adoptada por necesidad y otra de una complejidad más profunda merecedora de examen”.

…y sin embargo sospechamos que esa complejiidad más profunda ya se había movilizado, pues esos contenidos pregnantes, vistos con perspectiva, habían dibujado un itinerario que, de manera subterránea, lo conecta hoy con mucho de lo ocurrido en las artes en las décadas de los cincuenta y sesenta.

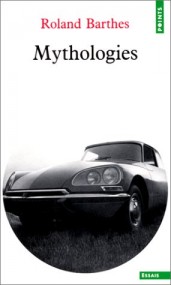

Seguimos reconstruyendo nexos: ante la tentación de recordar la presencia en bloque de “lo americano” en la obra de José Guerrero, hagamos memoria del Centro –este es desde luego el momento- para recordar que Serge Guilbaut, en su conferencia en Por el Color (2005) sobre la influencia de los iconos estadounidenses en Guerrero decidió iniciar su presentación no con un Motherwell sino con la vista frontal de un Chevrolet en oferta, de un brillante rojo. Si Guilbaut llamaba la atención sobre un Guerrero resistente a los embates de las crisis de la pintura pero no a la realidad, hoy el Centro destaca a un John Gutmann que antecede por décadas el estallido de los signos lingüísticos y del culto a los iconos del consumo que empezará a desarrollarse a finales de la década de los cincuenta. De nuevo, ante cualquiera de las fotografías de la serie Automobilia (que son arquetipo a la vez que retrato) es fácil que la memoria viaje hasta la cubierta (tan mítica como su contenido) de la edición francesa clásica de Mythologies de Roland Barthes, desde la que se asoma el expresivo frontal de un Citroën DS “Tiburón”. Objetos de nuevas mitologías, cuyos restos quedan en los desgarros de Rauschenberg y de los affichistes franceses, en los neumáticos de Allan Kaprow o las carrocerías prensadas de César… para ser restaurados, recientemente, en la forma de un Ford Gran Torino por parte de Clint Eastwood.

Deja una respuesta