Han pasado ya treinta años desde que en 1980 Douglas Crimp dijese tomar la palabra desde «las ruinas del museo». Sin duda que los argumentos de Crimp expresaban una posición militante (el primer momento de la revista October, la recepción de la french theory, la rebelión contra la narrativa greenbergiana que emprendió el postmodernismo), pero no por ello han dejado de ser una referencia obligada. Ya sabemos: como la clínica o la prisión, el museo ha sido una institución de confinamiento que, junto con la disciplina académica de la historia del arte, ha constituido la precondición del «discurso que conocemos como arte moderno». Fundado en la arqueología y la historia natural, es decir, heredero de la época clásica y por tanto desacreditado desde su nacimiento mismo, el museo no podía finalmente sino constituir una colección heterogénea de objetos, un «bric-à-brac» cuya reducción a una serie o un sistema homogéneo constituye el empeño del discurso museológico, convirtiendo a todo museólogo en un involuntario actualizador de la ridícula impotencia de Bouvard y Pécuchet. La contradicción del sueño de Malraux, la heterogeneidad que la fotografía en tanto que objeto introducía en su museo constituido por figuras sin significación y función objetuales, venía para Crimp a colapsar en la ironía con que Rauschenberg socavó, gracias precisamente a la reproducción técnica, las nociones de autenticidad, originalidad y presencia consustanciales al discurso sobre el museo. Y, sin embargo, acaso esa ironía no conllevó nunca más que el subrayado de la ambigüedad en la que la institución se instala. Al fin y al cabo, como en 1997 recordaba Danto en su discusión con Crimp y guste o no su diagnóstico basado en la valoración del pluralismo democrático y no en la genealogía de un dispositivo aún no se ha concebido de hecho «ninguna alternativa clara al museo». Es inútil ir más allá de esta ambigüedad institucional. Poca ironía más efectiva que la vitalidad de que gozan las ruinas.

Es tal ambigüedad la que preside el número monográfico que Artforum acaba de dedicar al museo de arte contemporáneo («The museum revisited, Summer 2010). Así, Chantal Mouffe defiende precisamente un «compromiso con las instituciones» como única estrategia política frente al neoliberalismo. Frente a las posiciones de izquierda más à la mode, como la de Michael Hardt y Toni Negri, quienes sostienen que la acción política debe sustraerse a las instituciones existentes, a las que conciben como el resultado monolítico de una serie de fuerzas políticas y económicas, Mouffe argumenta que el juego de fuerzas que, en una coyuntura dada, hace surgir una institución puede subvertirse, ya que el sentido de un museo, como el del lenguaje, depende de su uso. Y, de este modo, cuando en el posfordismo el trabajo manual pierde relevancia frente a la continua creación de necesidades y deseos de consumo de la que ha de encargarse el trabajo creativo (Boltanski y Chiapello), cuya tarea específica es proporcionar el mundo de fantasía con el que el consumidor debe identificarse accediendo a una comunidad imaginada, el museo y su posibilidad de trabajar directamente con los procesos de subjetivación se convierte en un lugar crucial para la contestación política. El museo puede evolucionar no solamente en la dirección neoliberal que propone el consumo como único modo de participación (la mezcla de la exposición de éxito masivo y la tienda de souvenirs) y, en un contexto en que el mundo del arte está casi por completo colonizado por intereses comerciales, resulta uno de los pocos espacios que pueden resistir a ese proceso mediante la recuperación de su lugar pedagógico en el espacio público, su interacción con la ciudad en que se inserta y el fomento de un intercambio de colecciones y archivos con otros centros que permitan construir nuevas narrativas a escala internacional.

Marcel Broodthaers, \’Musée d\’art moderne a vendre\’, catálogo del Kunstmarkt de Colonia, 1971

La contribución de Manuel Borja-Villel parte de un diagnóstico similar, según el cual la distinción público/privado ha desaparecido colonizada por la misma dinámica de la dimensión creativa que transforma las relaciones laborales (de nuevo Boltanski y Chiapello) y reduce lo público a la gestión económica asignada colectivamente a la clase política. Propone por ello trabajar en espacio de «comunalidad» que supere la noción de esfera pública, un espacio común que puede emerger cuando, más allá de la simple representación del otro, se sustituya una narrativa lineal por una plural y rizomática donde se entrelacen las diferencias, y cuando frente a la domesticación y la transformación de la creatividad en mercancía se asuma una dimensión política explícita. Borja-Villel proporciona de hecho tres claves estratégicas: la formación de una colección basada en una identidad relacional, con raíces múltiples y dependiente de un espacio donde lo local y lo global (no ya lo particular y lo general) se articulan; la creación de un archivo universal, un archivo de archivos, digitalizando obras y documentos y permitiendo el intercambio de opiniones y juicios, los cuales deben circular el máximo posible para construir una verdadera historia coral; el trabajo con colectivos, movimientos sociales, instituciones y universidades, capaz de generar un espacio de diálogo y negociación más que de representación.

Naturalmente, los términos clave en todo esto son participación y democracia, que por otro lado se asocian también al creciente número y a la diversidad de las audiencias de los museos de arte contemporáneo en el mundo. Lo que no está tan claro, como señala el editor Tim Griffin en el «postscriptum», es qué dinámica expresan las palabras democrático, democratización o participación, ya que dan la impresión de nombrar un sistema circulatorio sin restricciones que camufla diferencias culturales significativas entre regiones. El ejemplo de Griffin es la deficiencia de la transposición de la estética relacional desde Europa a Estados Unidos. Si bien los artistas y sus obras han viajado fácilmente hacia espacios de exposición en América, no lo han hecho así los discursos y debates que los acompañaban en Europa, convirtiendo un arte concebido para el compromiso en un asunto de conocimiento especializado. La relación del museo con las estructuras gobernantes es diferente en ambos contextos, y por tanto también lo es el rol de la institución en relación con la esfera pública. No está claro que la expresión la esfera social quiera decir lo mismo en Europa que en Estados Unidos, y no está claro si las prácticas participativas incluyen por igual a lo cívico y a lo comercial. A desentrañar los matices de esas diferencias y a pensar un modelo relacional específico para América dedica Griffin el resto de su análisis.

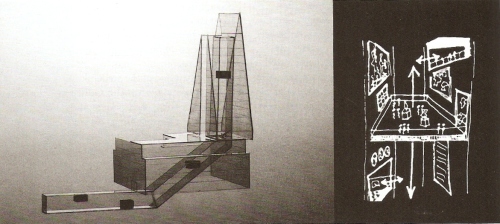

Rem Koolhaas, Dispositivo de transporte para el MOMA, no construido (1997)

Justamente una de las pioneras en ese intento de transposición, Kathy Halbreich, hoy Directora Asociada del MOMA, se refiere en su contribución a la especificidad que supone trabajar en un museo que recibe 2,8 millones de visitantes al año y que indudablemente ocupa un lugar privilegiado en el establecimiento de los estándares del arte. En el siglo XXI, tales estándares no se pueden establecen a la manera en que lo hacía la formación del canon moderno, sino a través de un consenso buscado en un contexto global y que implica fluidez y una constante reflexión sobre las limitaciones del propio saber. No obstante, la pregunta final de Halbreich concierne a la diferencia entre el consumidor y el espectador, y sigue formulándose en un tono que puede parecer ingenuo: se trata de lograr que el espectador perciba como algo vivo la búsqueda de sentido que siempre acompaña al arte. Muy interesantes a este respecto son las reflexiones de Rem Koolhaas sobre sus proyectos de intervención en museos (que incluyen no sólo al del Hermitage, sino también a otros no construidos como los ideados para el MOMA o el Whitney). En ellos, Koolhaas insiste en articular arquitectónicamente dos tipos de espacios, unos de circulación rápida, infraestructural y comercial, y otros, los «lentos», propios de la visita al museo. En el proyecto para el MOMA, Koolhaas llegaba incluso a añadir espacios que permitían, previa concertación, la visita a una selección de obras elegida por el propio espectador, creando así la posibilidad, complementaria, de un espacio de búsqueda al margen incluso de la actividad curatorial. La posición de Koolhaas es, en cualquier caso, también la de un recordatorio acerca del peligro que entraña exportar las propias ansiedades culturales. A propósito de su trabajo en un plan cultural maestro para el Kowloon en Hong Kong, Koolhas menciona la actividad y el optimismo, a veces naïve, existente en torno a los museos en Asia, diferentes del aire pesimista que según Koolhaas suelen irradiar los profesionales occidentales. «Tenemos que aprender a volver a ser optimistas», concluye, advirtiendo de que, con la transformación que hoy tiene lugar en el juego de equilibrios global, no querer ver ese optimismo no puede sino convertirse en algo «sutilmente ridículo».

Gabriel Cabello

1 Comment