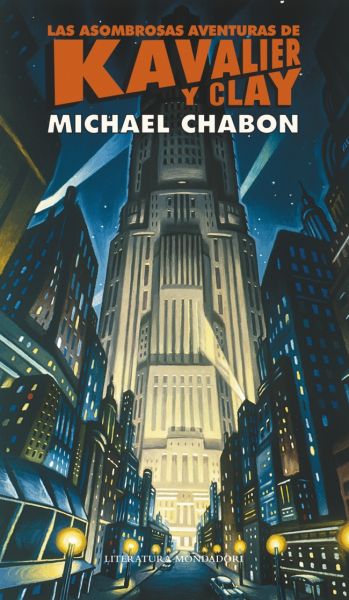

Las asombrosas aventuras de Kavalier y Clay, Michael Chabon. Mondadori, 2002. 601 páginas.

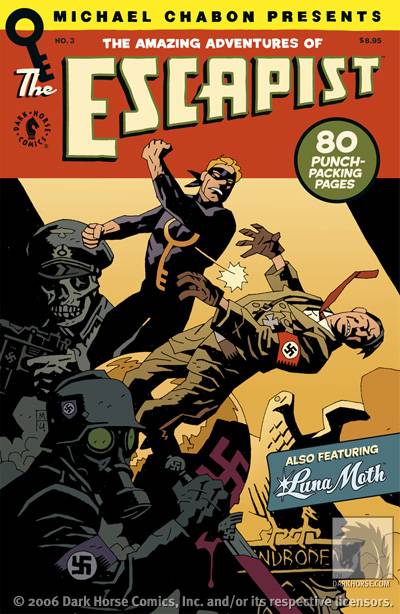

A mediados del siglo pasado, los cómics habían pasado de ser tiras diarias publicadas de forma aislada y marginal en los diarios a leerse en ediciones propias y colectivas que habían evolucionado de lo que desde hacía unas décadas se publicaba bajo el nombre de pulp fiction. Desde ese momento, y hasta ahora, se extendió desde Estados Unidos el llamado noveno arte, el arte del cómic. Las asombrosas aventuras de Kavalier y Clay, de Michael Chabon (Premio Pulitzer, 2001), toma como punto de partida ese momento para desarrollar la historia de Joe y Sam (Kavalier y Clay, respectivamente), dos jóvenes que se conocen en Nueva York e inician una sociedad artística para producir Escapista, un superhéroe dotado para el escapismo (como Houdini) gracias a los superpoderes que destila de una llave mágica. Traducida por Javier Calvo (que no sabemos cómo es capaz de traducir tanto y seguir vivo), la novela es un alegato contra la censura que el conservadurismo reaccionario ejerció sobre el cómic desde sus inicios y que el academicismo sigue haciendo, según Chabon, al seguir considerándolo un género menor dentro del arte y la literatura. Tras el éxito de la novela, Chabon hizo una incursión en el cómic con The Amazing Adventures of the Escapist, basada en el personaje creado por sus propios personajes. El cómic fue publicado en Dark Horse Comics y ganó en 2005 el Premio Eisner.

La primera reunión oficial de su sociedad se convocó en la puerta del edificio Kramler, en medio de un nimbo formado por las respiraciones de los chicos y el humo subterráneo que salía de una rejilla en la acera.

–Ha ido bien –dijo Joe.

–Ya lo sé.

–Ha dicho sí –recordó Joe a su primo, que estaba dándose golpecitos con una mano en la parte delantera de su abrigo y tenía una expresión de pánico en la cara, como si acabara de darse cuenta de que se había dejado algo importante en el despacho de Anapol.

–Sí, es verdad. Ha dicho que sí.

–Sammy –Joe extendió un brazo y agarró la mano errática de Sammy, deteniendo su registro de los bolsillos, del cuello y de la corbata–. Ha ido bien.

–Sí, ha ido bien, mierda. Solamente le ruego a Dios que podamos hacerlo.

Joe soltó la mano de Sammy, asombrado por aquella repentina manifestación de duda. Le había cautivado por completo la audaz aplicación que había hecho Sammy de la ciencia del oportunismo. Toda la mañana, incluyendo el trayecto traqueteante por la oscuridad fluctuante bajo el East River, la corriente ascendente de bocinas y los bloques de oficinas elevados que los habían acompañado hasta la estación del metro, las docenas de miles de hombres y mujeres que los habían rodeado de inmediato, el ruido de teléfonos y el parloteo interrumpido por el estallido de globos de chicle de los empleados y secretarias de las oficinas de Sheldon Anapol, la mole agobiada y calculadora del propio Anapol, la conversación sobre cifras de ventas, competencia y grandes ingresos, todo esto había resultado tan parecido a las ideas sobre la vida en América que Joe se había hecho viendo películas, que si ahora un avión aterrizara en medio de la calle Veinticinco y de él desembarcara una docena de hadas de la democracia en bañador con la intención de otorgarle la presidencia de General Motors, un contrato con la Warner Bros y un ático en la Quinta Avenida con piscina en el salón, también habría dado la bienvenida a todo aquello con la misma ausencia irreal de sorpresa. Hasta ahora no se le había ocurrido pensar que el despliegue de audaz confianza empresarial de su primo pudiera haber sido un farol absoluto, que estaban a ocho grados y él no tenía sombrero ni guantes, que tenía el estómago vacío, la cartera también y que él y Sammy no eran más que una pareja de jovencitos imberbes atrapados por una promesa precipitada y cuestionable.

–Pero yo tengo fe en ti –dijo Joe–. Confío en ti.

–Me alegra oír eso.

–En serio.

–Me gustaría saber por qué.

–Porque –dijo Joe– no tengo elección.

–Ajá.

–Necesito dinero –dijo Joe, y luego intentó añadir–. Maldita sea.

–Dinero. –La palabra pareció tener un efecto regenerativo en Sammy y lo sacó de su estupor–. Vale. Muy bien. En primer lugar, necesitamos caballería.

–¿Caballería?

–Tropas. Hombres.

–Dibujantes.

–¿Por qué no los llamamos «hombres» de momento?

–¿Sabes dónde podemos encontrar a alguno?

Sammy pensó un momento.

–Creo que sí –dijo–. Ven.

Tomaron una dirección que a Joe le pareció que debía de ser al oeste. Mientras caminaban, Sammy pareció enfrascarse rápidamente en sus pensamientos. Joe intentó imaginar el tren de los pensamientos de su primo, pero no tenía nada claros los detalles de la tarea que tenían entre manos y al cabo de un momento lo dejó estar y se limitó a seguir sus pasos. El ritmo de Sammy era pausado y sinuoso, y a Joe le resultó todo un reto no adelantarse a él. Por todas partes se oía un zumbido que al principio atribuyó a la circulación de la sangre en sus propios oídos y después comprendió que era el ruido que hacía la propia calle Veinticinco, compuesto por un centenar de máquinas de coser en un taller de mala muerte por encima de sus cabezas, las rejillas de salida de humos al fondo de un almacén y los trenes que circulaban muy por debajo de la superficie negra de la calle. Joe renunció a pensar como su primo, a confiar en él o a poner en él su fe y se limitó a caminar, con la cabeza bullendo, en dirección al río Hudson, aturdido por la novedad del exilio.

–¿Quién es? –dijo Sammy por fin, mientras cruzaban una calle ancha que un letrero identificaba, de forma casi inverosímil, como la Sexta Avenida. ¡La Sexta Avenida! ¡El río Hudson!

–¿Quién es? –dijo Joe.

–¿Quién es y qué hace?

–Vuela.

Sammy negó con la cabeza.

–Superman vuela.

–¿Y el nuestro no?

–Yo había pensado…

–Ser original.

–Si podemos. Por lo menos intentar que no vuele. Que no vuele, que no tenga la fuerza de cien hombres, que no tenga la piel a prueba de balas.

–Vale –dijo Joe. El zumbido pareció amortiguarse un poco–. ¿Y qué hacen los demás?

–Bueno, Batman…

–Vuela como murciélago.

–No, no vuela.

–Pero es ciego.

–No, solamente se disfraza. No tiene ningún atributo de murciélago. Usa los puños.

–Parece aburrido.

–En realidad es muy siniestro. Te gustaría.

–Tal vez otro animal.

–Hum, bueno, vale. El Halcón. El Hombre Halcón.

–El halcón está bien. Pero tiene que volar.

–Sí, tienes razón. Tacha la familia de las aves. El, emmm, el Zorro. El Tiburón.

–Ese ha de nadar.

–Podemos hacer uno que nade. Pero mejor que no. Conozco un tipo que trabaja en el taller de Chesler y me dijo que ya estaban haciendo uno que nadaba. Para la Timely.

–¿Y un león?

–El León. El Hombre León.

–Podría ser fuerte. Y ruge muy alto.

–Tiene un super rugido.

–Que da el miedo.

–Rompe los platos.

–Los malos se quedan sordos al oírlo.

Los dos se echaron a reír. Joe dejó de reír.

–Creo que tenemos que ser serios –dijo.

–Tienes razón –dijo Sammy–. El León no tiene buena pinta. Los leones son perezosos. ¿Qué tal el Tigre? El Hombre Tigre. No, no. Los tigres matan. Mierda. Veamos.

Empezaron a registrar las filas del reino animal, concentrándose naturalmente en los depredadores: el Gato, el Lobo, el Búho, la Pantera, el Oso Negro. Consideraron a los primates: el Mono, el Hombre Gorila, el Gibón, el Simio, el Mandril con su culo multicolor maravilloso que usaba para aturdir a sus oponentes.

–Seriedad –le reprendió nuevamente Joe.

–Lo siento, lo siento. Oye, olvídate de los animales. Todo el mundo va a pensar en animales. Créeme: en dos meses, para cuando nuestro héroe llegue a los quioscos, va a haber tipos corriendo disfrazados de todos los malditos animales del zoo. Pájaros. Insectos. Héroes submarinos. Y te apuesto lo que sea a que habrá cinco tipos que serán superfuertes, invulnerables y puedan volar.

–Va tan deprisa como la luz –sugirió Joe.

–Sí, supongo que ir deprisa está bien.

–O tal vez puede hacer que las cosas ardan. Puede… ¡Escucha! Tal vez puede, ya sabes. Echar fuego con los ojos.

–Se le derretirían los globos oculares.

–Pues con los manos. ¡O por qué no se convierte en fuego!

–También lo han hecho en la Timely. Tienen a uno de fuego y a otro que va por el agua.

–Se convierte en hielo. Hace que haya hielo por todas partes.

–¿Picado o en cubitos?

–¿No es buena idea?

Sammy negó con la cabeza.

–Hielo –dijo–. No creo que el hielo dé muchas historias.

–¿Se convierte en electricidad? –probó Joe–. ¿Se convierte en ácido?

–Se convierte en salsa de asado. Se convierte en un sombrero enorme. Escucha, déjalo. Déjalo estar, ¿vale?

Se pararon en medio de la acera, entre la Sexta y la Séptima Avenida, y entonces fue cuando Sam Clay experimentó un momento de visión global, un momento que más adelante percibiría como el único roce que le iba a ser concedido en toda su vida con el faldón diáfano y de color de dólar de la túnica del Ángel de Nueva York.

–No se trata de eso –dijo–. No se trata de que se parezca a un gato o a una araña o a un puto lobezno. Ni de que sea enorme, sea diminuto, pueda lanzar llamas o hielo o rayos letales o Vat 69. Ni de que se convierta en fuego, en agua, en piedra o en caucho. Podría ser un marciano, podría ser un fantasma, podría ser un dios o un demonio o un hechicero o un monstruo. ¿De acuerdo? No importa. Porque ahora mismo, fíjate, en este momento, todo el mundo se está subiendo al mismo carro. Te lo aseguro. Todos los chavalines como yo de Nueva York que creen que hay vida en Alfa Centauri y a quienes zurran en la escuela y que son capaces de oler un dólar están intentando subirse al carro. Todos están con un lápiz en el bolsillo de la camisa, diciendo: «Es como un halcón, no, es como un tornado, no, es como un puto perro salchicha». ¿De acuerdo?

–De acuerdo.

–Y no importa lo que se nos ocurra ni cómo lo vistamos. Seguro que algún otro personaje con el mismo truco, con el mismo estilo de botas y el mismo dibujo en el pecho ya está en las calles o sale a la venta mañana o lo van a inventar copiándolo de nuestro héroe al cabo de una semana y media.

Joe escuchaba con paciencia, esperando la conclusión de la perorata, pero Sammy parecía haber perdido el hilo. Joe siguió la mirada de su primo por la acera pero solamente vio a una pareja de lo que parecían ser marineros británicos encendiendo sus cigarrillos con una sola cerilla que protegían con las manos.

–Así pues… –dijo Sammy–. Así pues…

–Así pues no se trata de eso –le apuntó Joe.

–Eso es lo que estoy diciendo.

–Continúa.

Siguieron caminando.

–No se trata de cómo. No se trata de qué –dijo Sammy.

–Se trata de por qué.

–Se trata de por qué.

–Por qué –repitió Joe.

–¿Por qué lo hace?

–¿Hace el qué?

–Vestirse de mono o de cubito de hielo o de una puta lata de maíz.

–Para combatir al crimen, ¿no?

–Bueno, sí, para combatir al crimen. Para combatir el mal. Pero eso es lo que hacen todos los demás. Es lo único que hacen. Se limitan… Ya sabes, es lo correcto y por eso lo hacen. ¿Tan interesante es eso?

–Ya veo.

–Solamente Batman, ya sabes… Sí, fíjate, él está bien. Por eso Batman está bien y no resulta aburrido, aunque solamente sea un tipo que se disfraza de murciélago y se lía a puñetazos.

–¿Cuál es la razón de Batman? ¿El por qué?

–A sus padres los mataron. A sangre fría. Y él lo vio con sus propios ojos, cuando era niño. Los mató un atracador.

–Es una venganza.

–Eso es interesante –dijo Sammy–. ¿Lo ves?

–Y se volvió loco.

–Bueno…

–Y por eso se pone el disfraz de murciélago.

–En realidad no llegan nunca a decir que se haya vuelto loco –dijo Sammy–. Pero supongo que está entre líneas.

–Así pues, necesitamos averiguar cuál es el porqué.

–«Cuál es el porqué» –ratificó Sammy.

Deja una respuesta