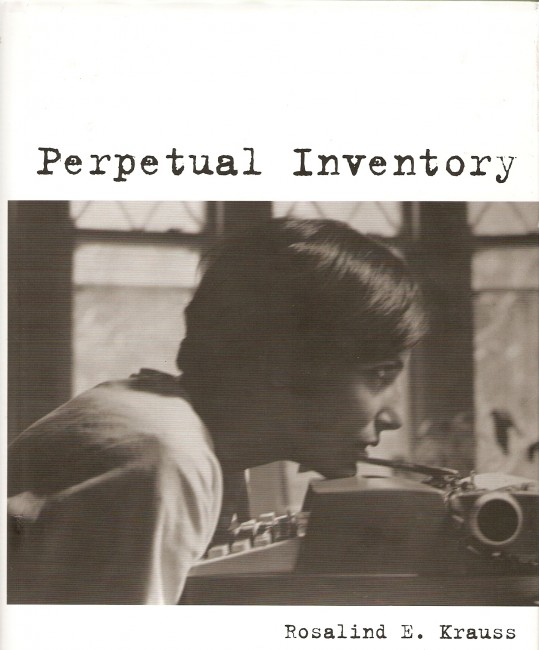

Visitando el Museo de Saint-Germain-en-Laye, Lacan reparó en una costilla de mamífero prehistórico donde alguien, sin duda un cazador, había realizado una serie de marcas en forma de barra: primero dos, después un pequeño intervalo, después vuelta al comienzo… La separación de esas barras, de esos “trazos unarios”, debió permitir a quien los realizó no confundir en la memoria al primer animal cazado, señalado mediante la primera barra, con el segundo, a éste con el tercero, y así sucesivamente. Pero no había en estos trazos representación de los animales cazados, intento de referirse a su apariencia sensible, sino que esas barras eran pura diferencia, pura distinción de las piezas en la medida en que cada una significaba “una vez”. Inútil investigar el parecido entre cada trazo: un trazo no se parece, sino que se repite, se diferencia en tanto que uno, en tanto que no ocupa el mismo lugar que otro. Tal es la lógica de lo escrito, donde la letra no existe sola sino que supone una cadena de letras. Y tal es la lógica que, planeando sobre un vacío representacional, garantizaba la autonomía de lo que Lacan llamaba el orden de lo simbólico: he aquí, se dijo Lacan ante la costilla marcada, por qué mi hija es mi hija; he aquí, se podría haber dicho a sí mismo Mallarmé, por qué cada marca espaciada sobre la página remite a la universalidad de la lengua. Lo simbólico, entonces, como escritura y como asesinato de la experiencia. No sorprende por tanto la imagen que en 1974 le vino a la cabeza a Clement Greenberg al pensar en Rosalind Krauss, como ella misma recuerda en la colección de sus textos ―la tercera tras Originality of the Avant-Garde y Bachelors― que acaba de publicar el MIT, Perpetual Inventory: “Alejadme de las chicas judías listas con sus máquinas de escribir” (“Spare me smart jewish girls with their typewriters”).

Porque todo, claro, era para Greenberg experiencia: experiencia purificada, amurallada contra la posibilidad de que la teoría se inmiscuyera en el juicio. Greenberg estaba hablando siempre de calidad (“quality”), pero “nadie salvo el propio Greenberg, comentaba Lucy Lippard, sabía a qué calidad se refería”. En realidad, lo que el gran valedor del modernism hacía no era sino prolongar cierta forma de sensus communis kantiano, y a partir de ella defender la existencia de un “consenso de gusto” que a la larga nunca debía fallar. Todo ello al precio, claro, de que el espectador mantuviese su mente no “cerrada” por la teoría. Arthur Danto relata lo caricaturesca que podía llegar a ser esa práctica de mantener el juicio liberado de la teoría. Cuando visitaba el estudio de Jules Olitski, Greenberg se posicionaba de espaldas a cada nueva pintura que le era mostrada. Y sólo cuando la obra estaba colocada en su lugar preciso, giraba abruptamente en dirección a ella con el fin de no dar tiempo a que la mente interpusiera ninguna teoría entre el ojo y la experiencia de la pintura correctamente emplazada. Había que ser, de modo literal, “más rápido que la teoría” para que el ojo pudiera experimentar correctamente la especificidad de la pintura, su manera de ajustar la ilusión óptica a su médium bidimensional.

Pero, por más que resulte problemática (e incluso estridente) esa imagen del crítico girando “más rápido que la teoría” ―o, dicho de otro modo, del sujeto intentando escapar de un lenguaje del que quizá no es sino un efecto― el hecho es que la posibilidad de este juicio anclado en la experiencia estaba en cualquier caso basada en una estructura precisa: la que gracias al médium específico de la pintura organizaba las condiciones de la experiencia. Y la idea de médium específico de la pintura es justamente lo a partir de los años sesenta el conceptual, el apropiacionismo o la instalación comenzaron a socavar. Lo que Lyotard llamó la “condición postmoderna” supuso, en el mundo del arte, la llegada de lo que en Perpetual Inventory Rosalind Krauss llama la “condición post-médium”. De ahí que, cuando en 1976 ella misma y Annette Michelson abandonaron Artforum para fundar October, tuvieran como primer objetivo la teoría de la especificidad de los nuevos médiums, especificidad sin la cual, considera Krauss, el arte serio no es posible. No es por tanto casual que en el primer número de October apareciese el ensayo que abre Perpetual Inventory, “Video: The Aesthetics of Narcissism” (1976), donde Krauss daba cuenta de la especificidad del nuevo médium del vídeo, cuya naturaleza era directamente psicológica y no objetual. El recurso al circuito cerrado y al tiempo real remitía en el vídeo a una lógica especular que desterraba el mecanismo mediante el que las determinaciones materiales específicas de la pintura moderna (la superficie impregnada de pigmento) venían fijando las condiciones de la experiencia y mantenían al médium separado de la propia existencia del artista, de modo que en la negociación con ellas la subjetividad se descubría a sí misma y se localizaba en el seno de un mundo poblado por objetos. Esas condiciones, justamente las que constituían la condición de posibilidad del juicio greenbergiano, colapsaban en el vídeo del mismo modo que el espacio deja de ser percibido y colapsa cuando colocamos espejos enfrentados a ambos lados de un pasillo.

Una serie de ensayos más recientes recogidos en el volumen―redactados entre 2002 y 2007, alguno de ellos inédito hasta ahora― se entrega a explorar la especificidad de los médiums que han venido en la práctica artística a sustituir a la especificidad pictórica. Tal es el caso del análisis que Krauss realiza de Mapping the Studio (2001) de Bruce Nauman, donde la separación en el interior del dato visual entre su lugar de grabación y su lugar de recepción que caracteriza al médium televisivo se hace forma, Gestalt, o de su análisis de la estrategia del borrado en las películas animadas de William Kentridge, donde la apelación a la obsolescencia que la aparición de las huellas del dibujo monocromático en el centro del aparato tecnológico trae consigo se configura como una resistencia a la espectacularización de la memoria. El médium, corrige Krauss a McLuhan defendiendo su especificidad como fuente de sentido, no es el mensaje, sino la memoria, y es por ello que la obra de arte seria debe volver hacia él de modo recurrente. En “The White Care of Our Canvas” (2007), reseña de la exposición “Invisible Colors”, Krauss relata justamente cómo el impulso hacia revisitar imágenes singulares en Slide Piece (1972-73) de James Coleman y A Voyage on the Norht Sea (1974) de Broodthaers puede entenderse a la luz del reciente ensayo de T.J.Clark sobre Poussin, The sight of Death, un experimento crítico basado en la “atención sostenida” propia de la experiencia de la pintura, tan diferente del “flujo total” televisivo que teorizó Raymond Williams y que subyace en el texto de Clark como contrafigura. Significativamente, ha sido “The White Care of Our Canvas” el texto con el que Krauss ha vuelto a las páginas de Artforum, como si de una metáfora de esa recurrencia se tratara.

Estudiar la especificidad de los médiums de la “condición post-médium” supone dar cuenta de una serie de transformaciones en el orden de la experiencia. Pero en ningún caso hay un retorno hacia una noción naïve de experiencia en las páginas de Krauss. El aserto de Bakhtin acerca de que “no hay experiencia al margen de su organización en signos” y de que “no es la experiencia la que organiza la expresión sino, por el contrario, la expresión la que organiza la experiencia”, es precisamente el que preside “The Motivation of the Sign” (1992), el ensayo ahora reimpreso que, junto a los de Yves-Alain Bois, mejor ha explorado la posibilidad de un análisis del cubismo en clave lingüística. No es de extrañar que, en “Who comes after the subject?” (2007), penúltimo ensayo de la colección, Krauss vuelva a revisar los textos clásicos de Barthes y Foucault sobre la desaparición del autor a favor del texto y del discurso y repase la reciente literatura sobre el trauma y su intento de rehabilitar a un sujeto que en cualquier caso no volverá a ser ya el viejo sujeto autónomo y centrado. No hay para Krauss vuelta hacia un sujeto autónomo capaz de girar “más rápido que la teoría” y escapar al lenguaje. La “abstracción contemplativa del mundo” a que se entregaba John Ruskin sigue estando asociada al hecho de que, como ella misma formuló de forma divertida en 1993, si bien pasan la vida viajando por toda Europa, “los Ruskin, quitando algunas palabras en francés, no hablan más que inglés”. No cabe duda de que, si el autor de Modern Painters hubiese leído El Inconsciente Óptico, habría firmado sin dilación el exabrupto de Greenberg: “Spare me smart jewish girls with their typewriters”.

Deja una respuesta