Podría declarar que, para abordar lo inefable, el recurso a la abstracción es habitual. Pero tal declaración, para que no fuese banal y anacrónica, requeriría un extenso rastreo que no va a darse aquí. Sí considero adecuadas algunas menciones en que apoyo y contrasto mi prejuicio.

Como ya hice con el fanzine de Carmen B. Mikelarena[1], vuelvo a las investigaciones de Víctor Nieto Alcaide[2] en las que defendió la luz como fundamento central del desarrollo arquitectónico del gótico: una decisión de carácter religioso y escopocéntrico que hacía de la luz una prueba de lo divino, fundada en abundantes símiles bíblicos, en la indefectibilidad de la luz para poder ver —tener un conocimiento visual del rededor— y en su capacidad cegadora. La luz natural no tiene una forma evidente, sino que se escurre por aquellas que pueblan el mundo. A causa de la riqueza de fenómenos visuales que produce y su naturaleza como emisión, es frecuente, cuando se pretende darle forma independiente, asimilarla a las estrellas y hacerla emerger de los lagos de tinta en una calva circular[3], o de los vanos de las catedrales. González-Erices presenta un paralelismo similar en torno a las manifestaciones artísticas religiosas de la Edad Media Central[4]. Donde lo que nos interesa es el acontecimiento inefable que se “traduce” —y este no es el verbo adecuado— en una experiencia visual lo más alejada posible del realismo figurativo, en el artículo de González-Erices se describe el camino inverso: el intento de evocar una experiencia de ruptura por escala, que le daría cuenta sensible de la inexplicable, indescriptible, inefable naturaleza de lo divino. En contraste con nuestro tiempo, lo considero un camino inverso porque la experiencia límite y transformadora durante el cristianismo en la Edad Media pudo ser inefable e indescriptible, y por ello mismo encender el habla paradójica[5], pero desde luego se le adjudicaba causa divina, y las autoridades religiosas y artísticas se afanaban en infundirla; no encuentro tantas certezas sistematizadas entre los contemporáneos sacudidos por epifanías, visiones y estados alterados de conciencia. Ambos investigadores dan cuenta de que, para el mantenimiento de un orden religioso sostenido sobre la toma de conciencia sensible de lo desbordante, era necesario un orden estético a la altura.

Considero estos trabajos antecedentes prudentes de la cuestión de la abstracción como recurso para la experiencia límite. Distingo aquí abstracción —el efecto de abstraer, de aquellos procesos por los cuales el sujeto sigue produciendo conocimiento a medida que se aleja de los objetos concretos del mundo— de arte abstracto, al cual me referiría solo en relación a las manifestaciones artísticas pertinentes a partir de Hilma af Klint. Leopoldo La Rubia se apresuró a hacer esta distinción nada más empezar su breve y atrevido repaso fenomenológico de la abstracción desde el Paleolítico[6]. Pero, entre mis referencias bibliográficas, es M. Luïsa Faxedas quien más sólidamente creo que identifica una continuidad histórica de la relación entre la abstracción —y ella sí incluye el arte abstracto— y la experiencia límite, transformadora e inefable. Apunta a la persistencia elementos de la religiosidad simbolista finisecular a lo largo del recorrido entre el simbolismo y la primera abstracción. Uno es la «creencia en la unidad original, primigenia e intrínseca de los aspectos material y espiritual, natural y racional, físico e intelectual del mundo»[7]. Un principio filosófico derivado más específico, la «teoría de las correspondencias»[8][9] —Faxedas lo nombra así—, se remonta a Platón y a Plotino, prosigue su latido durante el cristianismo y desembarca en el siglo XIX[10] para ser apalizado por el positivismo científico. Pero sobrevive y se exalta en las vanguardias: los textos de Kandinsky evidencian su confianza en la abstracción como camino hacia el Progreso. Es notable la diferencia, por ejemplo, con la experiencia estética de la arquitectura gótica, de carácter impositivo. Cuando la experiencia límite y la reconciliación con la totalidad pasaba por la cuenta de la pequeñez humana, a la experiencia límite y purificadora de la Vanguardia parece llegarse desde cierta intencionalidad manifiesta en sus cultos y métodos[11][12] y probablemente trasplantada, con muchos matices, de la euforia positivista de la Ilustración y de la retórica del dominio de la Naturaleza. Es algo en lo que uno puede iniciarse. Los textos de Kandinsky, que incitan a la contemplación meditativa, no pasan por alto la conciencia traumática de la capacidad humana para transformar sus condiciones materiales, para bien o para muy regular; pero también en ellos se encuentra la experiencia límite, el momento de ruptura que se nos impone: el «relámpago» que «ilumina la relación entre los diferentes dominios»[13] de los que había que tomar conciencia. No hay que olvidar que la transición del simbolismo a la abstracción se dio a través de aquellos lienzos en cuyas luces Kupka disolvía cuerpos y paisajes, primero aparatosamente, cediendo luego más y más a la especulación de un ritmo lumínico que se apoyó, en más de una ocasión, en la repetición y amplificación de las siluetas de objetos de referencia[14]. Tras siglos de límpidas circunferencias con que se señalaba la realidad divina, Bessant y Leadbeater ofrecían un surtido de formas geométricas para ilustrar los movimientos invisibles de la psique humana[15].

Por todo ello me aventuro a declarar que el recurso a la abstracción en relación a la experiencia límite y transformadora tiene al menos algún antecedente y también la apariencia de lo lógico. Te puede parecer lógico acudir a formas que no has encontrado todavía en el mundo para articular una memoria visual de tu epifanía, sobre todo si ha supuesto la suspensión de tus sentidos, afasia, sinestesia y otras alteraciones sorprendentes; aunque también puede parecer lógico retratar los objetos, cuerpos, elementos o lugares implicados antes, durante o después de la epifanía, o los astros inalcanzables; o acudir, en un ejercicio metonímico, a la figura híbrida del ángel anunciador, tomando el inefable contenido la forma convencional de su advenimiento.

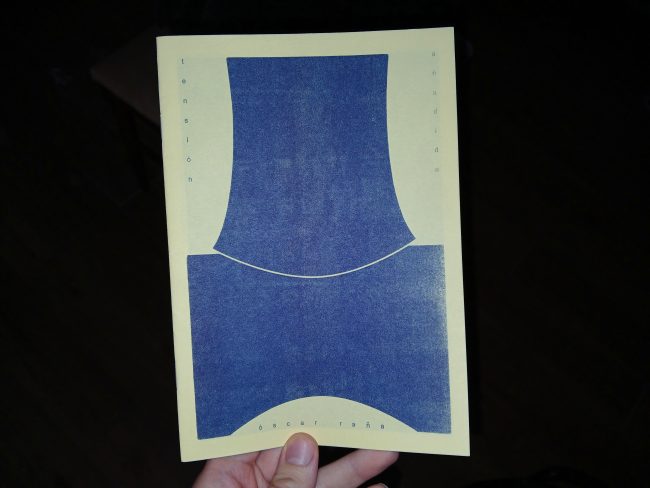

Desde este hoyo quiero hablar del fanzine de 2017 Tensión añadida, de Óscar Raña.

Bibliografía y webgrafía:

[1] Viedma, Juan. (2024). Fanzines VIII: Huele a palomitas, de Carmen B. Mikelarena. Blog del Centro José Guerrero. Recuperado el 25 de septiembre de 2025 de: <https://blogcentroguerrero.org/2024/10/fanzines-viii-huele-a-palomitas-de-carmen-b-mikelarena/>

[2] Alcaide, Víctor. (1997). La luz, símbolo y sistema visual: el espacio y la luz en el arte gótico y del Renacimiento. Madrid: Cátedra.

[3] «Allí vi un punto que irradiaba luz / tan recia que los ojos que la enfocan / deben cerrarse por el fuerte brillo». Canto XXVIII, 16-18, de la Divina Comedia de Dante Alhigheri. Pido disculpas; en el momento de la redacción de este artículo no tengo a mano mi ejemplar de la Divina Comedia y he tenido que recurrir a una entrada de blog que ofrece un repaso ameno sobre el Empíreo. Desconozco la edición a la que ha recurrido. La Divina comedia, El Empíreo (8). Buscando Montsalvat: El camino cátaro. Entrada de blog del 20 de noviembre de 2011. Recuperado el 25 de septiembre de 2025 de: <https://buscandomontsalvat.blogspot.com/2011/11/la-divina-comedia-el-empireo-8.html>.

[4] González-Erices, Daniel. Abstraction and Ineffability in the Central Middle Ages. Visual Culture and the Intersubjective Apophatic Imagination: A First Approach en Palabra y Razón. Revista de Filosofía, Teología y Ciencias de la Religión. Nª 20 de diciembre de 2021, pp. 113-141. Recuperado el 18 de septiembre de 2025 de: <https://doi.org/10.29035/ pyr.20.113>.

[5] Referencia a la insistencia de la paradoja en la escritura mística cristiana medieval, sobre todo en Teresa de Ávila.

[6] La Rubia, L. La aventura de la abstracción. 2015. Granada: Comares. p. 7.

[7] Faxedas, M. Luïsa. (2018). Del simbolismo a la abstracción: la unidad de las artes en los orígenes del arte moderno. Somonte: Trea. p. 19.

[8] y [9] íbidem, p. 20. También recomiendo consultar: Wyss, Beat. (2010). La voluntad del arte: sobre la mentalidad moderna. Bernabé Blanco, Helena (trad.). Madrid: Abada. p. 191. Wyss sostiene que «el espectador común debía interiorizar a través de la ejercitación estética en la abstracción el simbolismo latente de las formas. El subconsciente colectivo debía impregnarse de los signos de la salvación […]».

[10] Faxedas, M. Luïsa. (2018). Del simbolismo a la abstracción: la unidad de las artes en los orígenes del arte moderno. Somonte: Trea. pp. 19-20.

[11] Wyss, Beat. (2010). La voluntad del arte: sobre la mentalidad moderna. Bernabé Blanco, Helena (trad.). Madrid: Abada. p. 190.

[12] Faxedas, M. Luïsa. (2018). Del simbolismo a la abstracción: la unidad de las artes en los orígenes del arte moderno. Somonte: Trea. p. 265.

[13] íbidem, p. 263.

[14] Esto se entrevé en trabajos figurativos como El árbol (1906), todavía muy impresionista, y las variaciones del motivo de la bañista entre 1906 y 1909. Mientras que sigue retratando objetos concretos del mundo, la incidencia de la luz orienta su insistente pincelada. Un par de trabajos mucho más avanzados en la abstracción parecen partir de bodegones: Autour d’un point (1911) y Amphore (circa 1920). Para más información sobre The tree: <https://www.artchive.com/artwork/the-tree-frantisek-kupka-1906/>; sobre El agua o la bañista: <https://www.connaissancedesarts.com/arts-expositions/art-moderne/focus-oeuvre-rafraichissant-leau-de-frantisek-kupka-11123591/>. Para más información sobre los dos últimos, recomiendo consultar sus apartados en la web de Christie’s: <https://www.christies.com/lot/lot-frantisek-kupka-1871-1957-autour-dun-point-5532419/?> y <https://www.christies.com/lot/lot-frantisek-kupka-1871-1957-amphore-6202282/?> [Todos recuperados el 22 de septiembre de 2026].

[15] Wyss, Beat. (2010). La voluntad del arte: sobre la mentalidad moderna. Bernabé Blanco, Helena (trad.). Madrid: Abada. p. 194.

1 Comment