A propósito de Mariano Fortuny y Madrazo, Manuel Rivera y Chelo Matesanz

Antonio Jiménez Torrecillas definió la relación entre arquitectura y moda a través de la correspondencia que puede establecerse entre territorio, casa, ropa y cuerpo. Cuatro etapas de relación con lo exterior, cuatro capas también de protección y significado. Si a dicha relación entre arquitectura y moda se sumase la variable de la pintura, cabría hablar también del valor añadido de la representación. Así, las capas anteriormente mencionadas podrían entenderse como capas sucesivas de representación de nosotros en el mundo, más allá de un intercambio puramente biológico, social o simbólico con el entorno. Intercambio con todo aquello que, de alguna manera, no somos nosotros mismos, es decir, con aquello que identificamos o podemos identificar con lo otro.

Los límites, difusos en ocasiones, entre disciplinas, han permitido entender la moda o la pintura como una construcción en la que la materia y su disposición arquitecturada se convierten en representación y en mensaje, es decir, en estructura, materia, forma, función, estética, realidad, contexto, lugar, escala, emoción, evocación y sueño. En miradas enlazadas, cadenas de transmisión de conocimiento, conversaciones cruzadas o engranajes que marcan el trato cercano entre la arquitectura, la pintura y la moda.

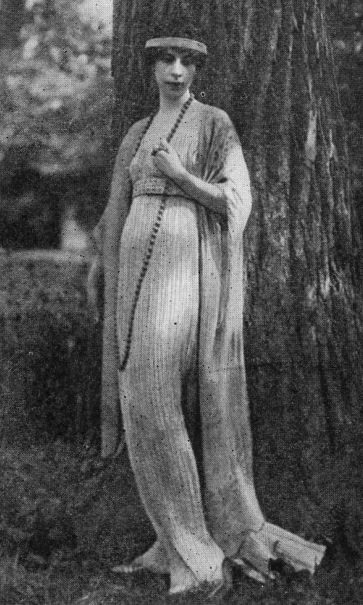

Mariano Fortuny y Madrazo

Mariano Fortuny y Madrazo nació en Granada en 1871. Hijo del pintor Mariano Fortuny y Marsal, la herencia granadina de la luz y la historia está presente en su obra como pintor, grabador, fotógrafo, diseñador y escenógrafo. La infancia en Roma imprimirá el carácter de buscador de la belleza en su personalidad. Aunque como pintor pertenecerá a una corriente de pintura tradicional, pronto se manifestará su interés en otros campos artísticos, además de los viajes, el coleccionismo o la fascinación por el orientalismo. De la representación pictórica pasará a ejercitarse en una concepción más espacial de su ámbito de creación, la escenografía, en la que la mera pintura de decorados dejará paso a la experimentación con el espacio, la materia y la iluminación. Todo ello influido por el ambiente de su época y la idea de obra de arte total, además del creciente despuntar de la fotografía, el cine y el sonido. Será en este proceso de descubrimiento en el que empezará a revelarse la calidad plástica de los tejidos bajo la luz cambiante. Una materialidad que, unida a la ya mencionada importancia de la iluminación como definidora del espacio, lleva su obra a ámbitos muy cercanos a lo arquitectónico. Fue así como acabaría diseñando las piezas únicas y vanguardistas de vestuario con las que pasaría a la historia, como el mítico vestido Delphos. Movilidad, plegado, estampación, serigrafía, ergonomía, volumen, maestría cromática aprendida del oficio de pintor y, siempre, la influencia de los recuerdos y los espacios vividos: «Mirad cómo son de influyentes estos muros y qué parte tan importante han tenido en mi vida […] Es en este palacio donde he encontrado y desarrollado mi teatro de luz, mi cielo, las imágenes impresas de mis tejidos».

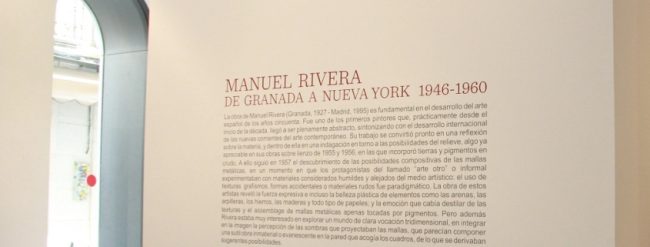

Manuel Rivera

Manuel Rivera es otro de esos artistas granadinos, como José Guerrero o Mariano Fortuny y Madrazo, que trascienden lo local para dar un salto decidido al panorama internacional. Rivera, nacido en Granada en 1927, es una figura fundamental en el arte abstracto español de mediados del siglo XX. Hay mucho de arquitectónico en su obra, especialmente en lo que a la reflexión sobre la materialidad se refiere. Sus indagaciones en torno a la textura, así como la colocación y superposición de capas sobre las que se manifiesta la incidencia sutil de la luz, exploran las posibilidades del relieve tridimensional en lo pictórico. Algo aparentemente ajeno a esta disciplina, al menos hasta la eclosión de las Vanguardias, como es la malla metálica, le serviría a Rivera para investigar reflejos, grafismos y, en general, recursos plásticos cambiantes o casi azarosos.

Si en Fortuny y Madrazo la materialidad arquitectónica comenzaba a manifestarse en ámbitos limítrofes a la pintura y la moda a través de gestos abstractos, en la obra de Rivera la abstracción será completamente radical, cruda, desnuda. En palabras del autor: «La integridad está en arriesgarlo todo, por nada». La fuerza expresiva de sus tamices y ensamblajes abrieron, en su época, nuevos caminos de experimentación artística. La tridimensionalidad de la obra pictórica y el cambio en su percepción según la posición y la acción del espectador, trascenderían conceptos plenamente asentados en la tradición clásica hasta conducirla a espacios contiguos a la escultura, la arquitectura o la moda. Pintura sin pigmentos, lienzos espaciales, relaciones inconclusas entre obra y espectador.

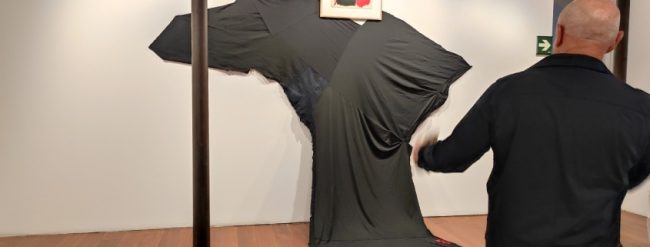

Chelo Matesanz

Acerca del proyecto expositivo que Chelo Matesanz presentó en el Centro José Guerrero, Ángel Cerviño, comisario de la muestra, afirmaba: «Frente a los planos pictóricos de Guerrero, la artista despliega sus superposiciones de telas, vestidos y pespuntes como un ejercicio de retorno del cuerpo físico al cuerpo matérico de la pintura. Será el deseo el dispositivo que —en feliz imagen duchampiana— insuflará de vida el hueco vacío de estos ropajes. Con la presencia de algunas piezas tridimensionales en dos de las salas se puede constatar, más allá del plano simbólico, esa trasmutación corpórea de la pintura. No son manchas de sangre, sino fieltro rojo recortado y pespunteado; no son los trazos de la pincelada, sino telas superpuestas e hilvanadas. En las estrategias creativas de Chelo Matesanz nada es lo que parece y cualquier elemento esconde un reverso irónico».

En su diálogo con las obras de José Guerrero, Chelo Matesanz propone un juego, un camino de ida y vuelta entre una selección de obras pertenecientes a la Colección del Centro y una serie de acciones centradas en lo pictórico, la materialidad textil y la caracterización de los espacios en los que se actúa. Es este sentido, la propuesta «Hipnotizar a hipnotizadores puede ser engañoso» merece una parada en este recorrido que parte de Fortuny Madrazo y Rivera, a través de sus pinturas realizadas sin pintura ni pigmentos, de su síntesis entre abstracción y figuración. Así, la potencia cromática y gestual de Guerrero se convierte en un territorio de pruebas donde Matesanz realiza una traslación personal a través de múltiples telas y cosidos. En este caso, asistimos a una correspondencia entre elementos meramente pictóricos, elaboraciones que rayan en la creación textil y el mundo espacial y arquitectónico resultante.

Arquitectura, pintura, moda

Estos tres ejemplos, examinados aquí de la manera más somera, alcanzan a arrojar cierta luz a las relaciones, los vasos comunicantes, por así decirlo, que aparecen entre disciplinas como la arquitectura (y su relación subsidiaria con lo escultórico), la pintura y la moda, entendida en la más experimental y amplia de sus concepciones. El ejercicio que se propone, a través de estos tres ejemplos, es el de relacionar las similitudes entre territorio, casa, ropa y cuerpo en cada una de sus manifestaciones. Qué hay de territorio en la apropiación espacial de Matesanz. Qué hay de corpóreo en las innovadoras telas de Fortuny y Madrazo. Qué hay de vestimenta en las superficies magistralmente superpuestas de Rivera.

Deja una respuesta