Granada entre qubbas y almunias

[…]

Un pequeño hallazgo en un entorno complejo: la ermita de San Sebastián

La ciudad, por definición, responde siempre a un conjunto de capas superpuestas y mezcladas. Al avanzar desde la confluencia entre el Genil y el Darro, siguiendo la cuenca unificada del primero hacia la Vega, se adivina la importancia del río desde un punto de vista territorial y paisajístico. Pero también se perciben las muestras inequívocas de cómo la ciudad ha crecido, a veces sin control, desordenadamente, en los últimos tiempos. También surgen restos inesperados de su historia, como la ermita de San Sebastián y San Fabián.

La ermita de San Sebastián es una rábida o morabito, es decir, lugar donde residía un eremita o ermitaño dedicado al estudio del Corán. adscrito al cercano palacio de Alcázar Genil. Aunque en 1492 se hizo entrega, junto a la ermita, de las llaves de la ciudad a los Reyes Católicos, no será hasta 1615 cuando la edificación se reconvierta en ermita cristiana. Pero más allá de esa historia, la fascinación actual del edificio radica en gran parte en su absoluta falta de integración en un entorno que ha fagocitado, en su crecimiento, algunas capas esenciales de su historia y, en un sentido, el propio cauce del río.

Alcázar Genil

El palacio de Alcázar Genil (Jardín de la Reina, en honor de la princesa Aixa) es un ejemplo similar al de la ermita de San Sebastián: en la actualidad, un discreto edificio nos remite a imaginar lo que en otra época no era sino un entorno de huertas y explanadas ajardinadas fluviales. En dicho contexto, una importante red de acequias y balsas regulaba el uso del agua del río para el riego. La almunia, o casa de campo con huertas y jardines, era la tipología dominante.

Alejada en su día de la ciudad, la almunia del Alcázar Genil se encontraba en la tierra agrícola más fértil y llana de la parte oriental de la vega del Genil. Era una rica finca de recreo cortesana, también utilizada como explotación agrícola, en donde se llevaban a cabo, al parecer, grandes recepciones y juegos náuticos, ya que disponía de un albercón de grandes dimensiones. En lo que ha llegado hasta nosotros del edificio original se conserva una qubba musulmana que recuerda, en escala menor, a la vecina qubba del Cuarto Real de Santo Domingo.

Ocho siglos separan la infraestructura hidráulica del albercón del Alcázar y las obras del metro de Granada, iniciadas en el año 2007. Dicho trazado comprende una línea única que atraviesa transversalmente la ciudad, conectándola con varios municipios de su área metropolitana. Durante la construcción de una de las tres estaciones subterráneas previstas, la del Alcázar Genil, situada junto a este palacio musulmán del siglo XIII, aparecieron inesperadamente los restos de parte del albercón, destruidos hacia 1977 a merced de dos agresivos desarrollos residenciales. Aunque el desmantelamiento de los muros y solera originales del albercón resultó catastrófico desde un punto de vista patrimonial, la construcción de una vía rodada (el Camino de Ronda) lograría preservar una sección inalterada del mismo.

Con la aparición de los restos arqueológicos, el proyecto de la nueva estación hubo que redefinirse. Dichos restos, situados entre el vestíbulo y la propia calle, tuvieron que integrarse en el diseño final para permitir el paso del metro por debajo y posibilitar la visita del hallazgo arqueológico. El arquitecto encargado de esta integración, Antonio Jiménez Torrecillas, incorporó además una condición: los muros laterales de la alberca, encajados entre los muros longitudinales de pilotes, no debían desmontarse, sino que se mantendrían en su cota original. Así, en la base de los muros se ejecutaron arcos escarzanos de hormigón para transmitir las cargas lateralmente y asegurar el acodalamiento general del sistema. Al evitar su desplazamiento y reconstrucción, la alberca conservó su carácter al tiempo que convivía a la perfección con la moderna infraestructura. En este sentido, la intervención propone una lectura crítica de la memoria arquitectónica y de la propia ciudad, que se concibe como una acumulación simultánea de estratos materiales y tiempos depositados.

El Parque de las Ciencias, el Cubo, el Mueso de la Memoria de Andalucía

La secuencia que marca el sendero del agua desde el valle fluvial del Darro hasta la Vega, tras su confluencia con el Genil, desemboca en los límites mismos de la ciudad actual. En dicho contexto aparecen algunos de los edificios contemporáneos más emblemáticos de Granada. Uno de ellos es la ampliación del Parque de las Ciencias (Carlos Ferrater / Jiménez Artacho-Brasa), un edificio orgánico que pretende dar respuesta a lo existente y a las diversas situaciones que se generan en sus bordes. Conceptos como la continuidad espacial, la capacidad interactiva del visitante (que puede recorrerlo con total libertad) y la continuidad entre edificio y ciudad constituyen los temas centrales de la propuesta, configurada como un organismo y semejante en su visión en planta a una mano que aloja los diversos tipos de espacios bajo una única cubierta con leves inflexiones. Visto desde arriba, el edificio recuerda la roturación de los terrenos de la Vega, mientras que el lucernario central dialoga con la línea de Sierra Nevada a lo lejos. Hacia el río Genil, queriendo abrazar su ribera en cierta forma, aparece una zona ajardinada que actúa como colchón entre el edificio y la zona fluvial.

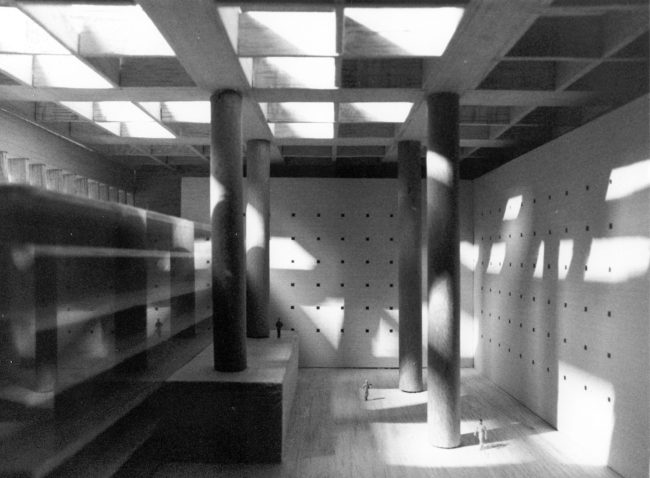

Justo enfrentadas al Parque de las Ciencias aparecen dos obras del arquitecto Alberto Campo Baeza. La primera, conocida como el Cubo, es una masiva estructura de hormigón concebida como sede bancaria. Se trata de un edificio de una potente abstracción formal, cuyo lenguaje autónomo parece volcarse sobre sí mismo antes que dialogar con lo que ocurre en su entorno, intentando proponer un orden personal que ayude a organizar el lugar. La parcela se ordena a partir de un basamento sobre el que se apoya un cuerpo cúbico dedicado a oficinas que contiene un gran atrio interior de 30 x 30 x 30 metros. En este núcleo vacío, el edificio posee cuatro pilares, con las mismas dimensiones que las columnas de la catedral de Granada, sobre los que descansa una cubierta de nervios de hormigón perforada con lucernarios para introducir la luz diagonal del sur. La luz, en palabras de Campo Baeza, es la verdadera protagonista del proyecto, puesto que determina tanto la ordenación en planta como la configuración de los alzados. Las dos caras del cubo que se enfrentan al sur se protegen del soleamiento mediante huecos profundos que proyectan su sombra sobre el vidrio situado en segundo plano. En cambio, las superficies que dan a norte son dos planos tersos en los que las hileras de ventanas se enrasan con el plano de la fachada.

Junto al Cubo, el Museo de la Memoria de Andalucía aparece como un edificio en total continuidad con el primero, casi como si de una segunda fase conceptual se tratara. Con la misma vocación de abstracta monumentalidad, el Museo del a Memoria de Andalucía se configura como un reclamo lejano, como una nueva puerta a la ciudad. El edificio se organiza alrededor de un patio central de traza elíptica, cuyas dimensiones coinciden con las del patio del Palacio de Carlos V en la Alhambra, en el que se desarrollan unas rampas helicoidales (en claro homenaje a la piscina de pingüinos del Zoo de Londres, obra clásica de Lubetkin). Esta nueva puerta se levanta frente a la circunvalación de Granada como una gran fachada, pantalla publicitaria, de visión lejana.

Después de esto, el río sigue su curso a través de la Vega, antropizada y en dinámica transformación. La importancia del agua como eje vertebrador de la ciudad, como patrimonio territorial y paisajístico, se plasma en una estratigrafía histórica que permite recorrer y reconocer, en una secuencia ordenada a pesar de la mezcla inherente a la ciudad, los sedimentos de la historia a lo largo de la cuenca fluvial, entre qubbas, almunias y algunos de los mejores ejemplos de la arquitectura actual.

Deja una respuesta