Buena parte de mi último curso de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid lo dediqué a realizar un trabajo escrito para la asignatura “Arte español a partir de 1940”. Cuando el profesor nos explicó en qué consistía –un texto acerca de cualquier artista español de la segunda mitad del siglo XX–, yo ya tenía pensado el tema: José Guerrero.

El 25 de abril de 2009 se publicó en El País un artículo en el que Antonio Muñoz Molina denunciaba los planes que amenazaban con desvirtuar la función del Centro José Guerrero de Granada. He de admitir que yo por entonces no conocía al artista, pero ver el nombre de Muñoz Molina asociado a él me despertó gran interés. Eso y la imagen que acompañaba al texto, una reproducción de Albaicín, pintado por Guerrero en 1962. Me impactó de lleno, sobre todo por su combinación de colores, tan llamativa como poderosa: amarillo, morado y negro. A partir de entonces, toda referencia a José Guerrero me llamaba la atención. Recuerdo, por ejemplo, la emoción que me produjo encontrar dos lienzos suyos en una visita al Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca.

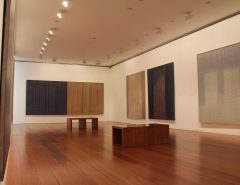

Año y medio después, con el tema para el trabajo ya elegido, hice un viaje a Granada para visitar el Centro Guerrero antes de lo que entonces parecía su inminente cierre. No era muy difícil solidarizarse con la causa. Era un milagro de museo, con las dimensiones justas, la ubicación idónea y la discreción arquitectónica necesaria para resaltar aquello que contenía. Uno salía de allí con una idea clara de la evolución creativa de Guerrero sin necesidad de acabar exhausto: del puro gesto neoyorquino al color líquido de los últimos años en tres pequeñas plantas. Desde el último piso, por cierto, se tiene una vista privilegiada de la catedral, en cuyo campanario Guerrero tuvo su primer estudio. Cuando me iba, una de las responsables del Centro nos animaba en tono nostálgico a mi acompañante y a mí a tomar fotos de los cuadros. “Yo voy a traerme la cámara esta tarde”, nos dijo, como quien va a despedirse de una persona a la que no va a volver a ver.

De la alegría que supuso saber que el Centro finalmente no cerraría hablé con Antonio Muñoz Molina apenas mes y medio más tarde en su casa de Madrid. Yo sabía de la relación que él había mantenido con Guerrero, y recuerdo la tremenda temeridad que me pareció entonces ponerme en contacto con él para que me ayudara con mi trabajo, así como la sorpresa ante las facilidades que puso para concretar la cita. Nuestra charla sobre Guerrero fue muy reveladora. En el transcurso de la misma, me contó una historia muy bonita: el año anterior, a través de una amiga que se dedica a asesorar a coleccionistas de arte, le llegó la noticia de que se vendía un gouache de Guerrero. Al ver la reproducción que le envió su amiga, Antonio se fijó en que la obra tenía una dedicatoria. Preguntó por ella y descubrió que el cuadro pertenecía nada menos que a Mark Strand, poeta hacia el que Antonio siente gran admiración. Finalmente se decidió a comprarlo y el cuadro cuelga ahora de la pared de su apartamento de Nueva York.

Poco después de mi inexperta entrevista, nuestro profesor dio más detalles sobre el trabajo. Nos dijo que prefería que el texto tratara sobre una obra en concreto, para no caer en biografías académicas y repetitivas. Fue inevitable pensar entonces en el gouache de Muñoz Molina. Durante nuestra conversación, había surgido en varias ocasiones el tema de la necesidad de ver las obras de arte en primera persona, establecer contacto directo con ellas, más allá de las engañosas reproducciones fotográficas. Por eso, cuando le pregunté qué le parecía que mi trabajo tratara sobre su gouache me dijo que él no tenía inconveniente, pero que sería preferible que yo viajara a Nueva York para verlo en persona.

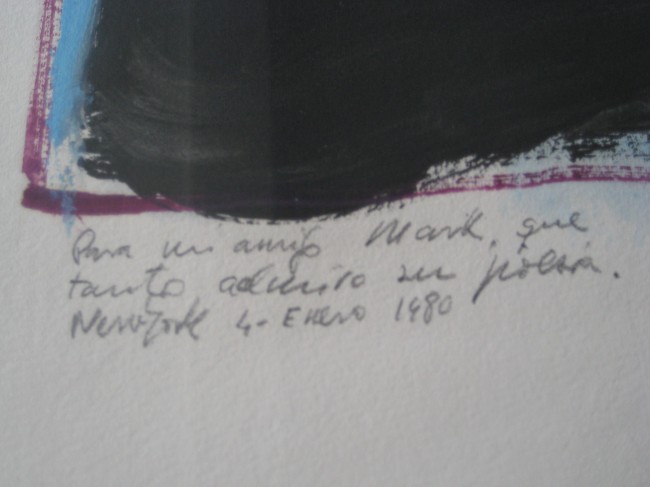

El largo viaje en avión sobre del Atlántico me dio tiempo para recapitular todo lo que me estaba pasando en tan corto espacio de tiempo, pero no para asimilarlo del todo. Resultaba extraño pensar que estaba viajando a Nueva York por primera vez nada menos que con el objetivo de ver un cuadro de José Guerrero en casa de Antonio Muñoz Molina. Me recibió con la amabilidad que siempre ha mostrado hacia mí, y al poco de estar sentado en su salón me invitó a descolgar el cuadro de la pared y colocarlo sobre la mesa. Después me indicó la dedicatoria de Guerrero a Mark Strand: Para mi amigo Mark, que tanto admiro su poesía. New York, 4-Enero 1980. “Eso es muy bonito. Es muy de Guerrero eso. Ese ‘que tanto admiro su poesía’, que gramaticalmente es muy incorrecto. A mí me gusta mucho esa dedicatoria, es muy propia de él, de una persona como él”, me dijo Antonio.

En cuanto vi el cuadro supe que estaba ante un auténtico Guerrero. En este punto debo pedir disculpas por la poca nitidez de la reproducción del mismo, pero no hubo forma de sacar una fotografía mejor. En cualquier caso, se puede apreciar la composición rotunda, como corresponde a la época en que fue pintada. Si en los años sesenta Guerrero había encontrado una voz propia con una pintura gestual de gran potencia, considero que es a finales de los 70 y principios de los 80 cuando alcanzó la plena madurez, el punto en que dio con una forma de pintar que le era propia exclusivamente a él. Entremedias estuvo una serie de pinturas decisivas, sus célebres Fosforescencias, iniciadas en 1970. Seguramente esta serie haya que entenderla no tanto como un giro hacia lo figurativo, sino como una búsqueda de estructura que sienta las bases de su última etapa. Frente a la pintura más espontánea de los años 60, las “cerillas” son composiciones más meditadas, que buscan dirigir la energía del color para que éste no salga disparado y se disipe.

El orden que las Fosforescencias proporcionaron a Guerrero le permitió, después de deshacerse de recuerdos figurativos, realizar una pintura que no necesitaba apoyos, donde el color se bastaba por sí mismo, donde podía “reinar”, como dice Juan Manuel Bonet. Es lo que se aprecia en este gouache. Guerrero había comprendido cómo combinar a la perfección su exuberante uso del color con una arquitectura que era necesaria para canalizar su energía. Una arquitectura que en nada resulta rígida, porque el color es capaz de respirar.

Guerrero decía que los cuadros tenían que estar tensados por los cuatro costados. Me acordé de esta reflexión al mirar la esquina superior derecha del cuadro de Muñoz Molina, en la que un simple trazo hace exactamente eso, tensar toda la composición. A mí ese trazo se me asemeja a un imperdible que engancha el negro a la esquina. Y creo sinceramente que son detalles mínimos como esos los que marcan la diferencia entre una pintura buena y una mediocre. Una de las consecuencias de analizar la obra de Guerrero es que he vuelto a apreciar la pintura en su vertiente más puramente física y artesanal. Su estudio ha sido para mí una de las más claras constataciones de que el arte más elevado puede salir de cualquier rincón, no siempre ni necesariamente del reino de una intelectualidad inaccesible. Me ha demostrado que la intuición sensible puede valer tanto como los razonamientos más leídos y sofisticados.

En el artículo al que hacía referencia al comienzo de este texto, Muñoz Molina hablaba de la generosidad de la familia de Guerrero al donar su legado a la ciudad de Granada. Pero el Centro José Guerrero no fue concebido como un mero monumento a modo de mausoleo; es una institución viva, hecha para seguir impartiendo magisterio, como lo hacía el propio artista en sus visitas a Granada, donde un grupo de jóvenes con ambiciones de modernidad escuchaban con avidez sus palabras. En mi caso, es increíble cómo, sin haberlo conocido, José Guerrero ha tenido un impacto tan considerable sobre mi vida. No sólo he descubierto a un grandísimo artista, sino que ese mismo artista, sin él saberlo, me ha permitido conocer a mi admirado Antonio Muñoz Molina y viajar a esa ciudad inacabable que es Nueva York. Al igual que Antonio y tantos otros, creo que no es descabellado decir que yo también le debo algo a José Guerrero.

Deja una respuesta