Balzac, Cezanne, Baudelaire

La ruptura con la realidad visible

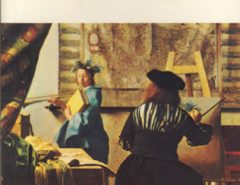

Consideramos el Renacimiento como el comienzo de un arte denominado moderno. Se trata, en gran medida, de una práctica artística basada en la idea de simulación ilusionista de la realidad, una noción de simulacro que, rescatada de la Antigüedad grecorromana se instalará, más allá de Florencia, en las artes plásticas renacentistas europeas. Si bien es cierto que algunos valores simbólicos alejados de la mímesis visual, heredados en parte de la larga tradición medieval, seguirán perviviendo, la reproducción fingida de la realidad atravesará troncalmente la teoría artística de la Ilustración hasta desembocar en el arte decimonónico. Desde los talleres venecianos, las herramientas y técnicas para la consecución del más veraz de los realismos formales no dejarían de perfeccionarse y avanzar. Sin embargo, en las postrimerías del siglo XIX y, especialmente, durante las primeras décadas de siglo XX se iban sentar las bases de una ruptura con la representación ilusionista de lo vivible que supondría el final del discurso vasariano. La ventana albertiana, durante tanto tiempo garante de la correcta práctica artística figurativa, quedará relegada por nuevos paradigmas de experimentación plástica. Así, la pérdida de la figuración, la desmaterialización del arte, el paso hacia lo conceptual, experiencial o performativo, hasta la puesta en duda de la propia existencia del arte, serán peldaños sucesivos con los que se entrará en el atomizado siglo XXI. Los modelos plinianos del arte que configuraron, en gran medida, la clasificación canónica de Gombrich y sus ideas inspiradas en Popper sobre esquemas, coincidencias, corrección, ensayo y error dejarán de tener sentido. Resulta reveladora su frase: «El artista no puede partir de cero, pero puede criticar a sus precursores»

La ruptura con la realidad visible que tuvo lugar con las primeras vanguardias producirá una profunda transformación en el foco del proceso artístico y su expresión. El paso de la imitación ilusionista de la naturaleza a la búsqueda de una expresión de distintos modos de operar de esta misma naturaleza llevará a los artistas a dejar de imitar la superficie visible para ahondar en las dinámicas y procesos.

La abstracción y sus precursores

La introducción de las categorías románticas de lo sublime y lo bello supusieron un comienzo en el cambio del paradigma clásico. La evolución experimental de los caminos de expresión íntima y personal del artista comenzaron a fragmentar un panorama en constante ebullición. La progresiva reducción de temáticas, así como el abandono constante de las referencias ilusionistas tradicionales abrieron la puerta a novedosas propuestas. Por un lado, la arquitectura, de la mano de las nuevas técnicas constructivas fue renunciando al léxico ornamental heredado de todas las transformaciones del mundo clásico. La desnudez y pureza de unas formas que sólo conservaban ecos de las proporciones, pero no la inmediata traslación de su lenguaje formal superficial, daban ya, a comienzos del siglo XX una clara pista de por dónde habían de transitar las artes plásticas. Según Gombrich el pintor, cabría decir el artista plástico en general, no podrá ya contentarse con la mera exigencia de pintar lo más acertadamente que puede aquello que ve. Esta idea, impulsada fuertemente desde el Renacimiento, obviaba las búsquedas expresivas del arte primitivo, el arte no europeo en general, así como gran parte de las creaciones medievales. Estas aproximaciones a lo abstracto eludían deliberadamente la perfección ilusionista para enfocarse en la representación espiritual de aquello de desconocían, la representación yuxtapuesta de realidades y conceptos simultáneos, la esquematización expresiva o la sugerencia de mundos contemplativos. Este camino, en el que la representación dejaba paso a la elemental presentación, prescindía en ocasiones de la búsqueda de una evidente belleza, ya que la finalidad de este arte era claramente otra.

Los pioneros de la abstracción contemporánea se liberarán poco a poco de la servidumbre del tema a través de una interesante reducción o esencialización de la pureza de sus propuestas. El principio de lo fragmentario y lo inacabado serán modelos estéticos válidos para exponer esta postura tendente a lo inexpresable. Los nuevos espacios plásticos, nunca antes formulados, llevarán a la eliminación de lo superfluo y la apuesta por una verdad abstracta. Para acercarnos a los primitivos de un arte nuevo, la extrañamente sugerente y visionaria obra de Balzac titulada La obra maestra desconocida servirá como punto de partida y referencia para conectar numerosas ideas esbozadas con sorprendente lucidez por el escritor francés, ya en una época tan temprana como 1831.

Balzac y La obra maestra desconocida

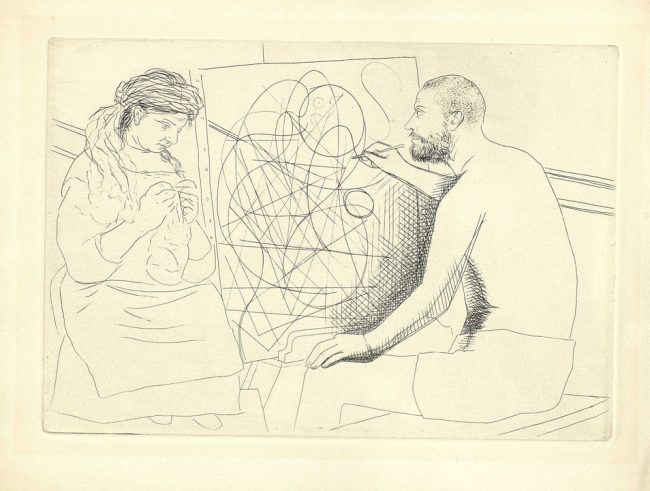

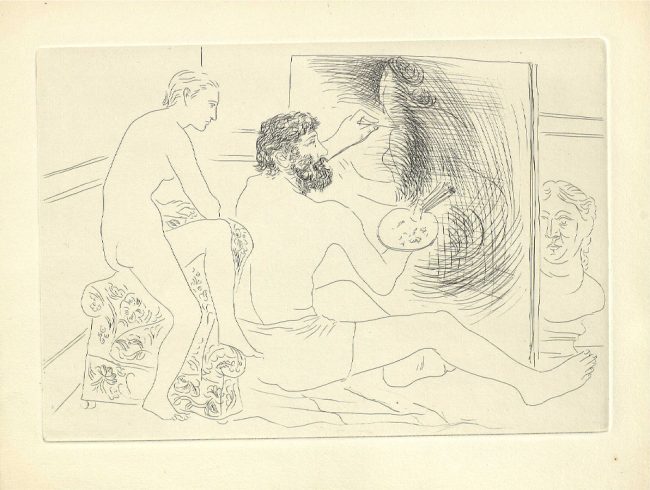

Dentro de las biografías literarias de Balzac (1799-1850) apenas se menciona La obra maestra desconocida, que pasa por ser una obra menor, casi marginal, dentro de la producción del célebre novelista y dramaturgo francés. Habría que esperar, desde 1831, a que Picasso realizase una serie de grabados ilustrativos de dicha obra para que la creación de Balzac adquiera un cierto renombre, resurgiendo de su olvido y obteniendo, así, su merecido reconocimiento.

La obra maestra desconocida aborda en sus dos breves capítulos numerosos temas estéticos absolutamente avanzados para su época y casi sin conciencia de su alcance: el límite del arte, la figura del genio y el maestro, la actividad artística como expresión del espíritu, el principio creador como germen de locura. Y más allá de todos ellos, el final de la figuración en el arte. Un primer acercamiento a La obra maestra desconocida de Balzac será útil para profundizar en su significado como precursor. Esta pequeña obra, en cuanto a volumen se refiere, se estructura en dos partes, cada una de ellas designada con el nombre de las dos mujeres que aparecen en el relato: Gillette, que representa el concepto de la mujer real, la belleza viva y concreta, frente a Catherine Lescault, la belleza ideal perseguida en la pintura del maestro Frenhofer. Así, en la primera parte, Balzac procederá a la presentación de los personajes clave de la historia: el joven genio de la pintura Poussin, frente a los dos maestros, Porbus y, sobre todo, el mítico Frenhofer. La relación entre ellos se entreteje en torno a la obra secreta de este último, La Belle Noiseuse, pintura en la que lleva trabajando más de diez años. En la segunda parte, Porbus propondrá a Frenhofer un cambio: dejarán que la bella Gillette pose para él a cambio de que les permita ver su fabulosa creación. Frenhofer, confuso, al principio rechaza mostrar su misteriosa obra al juicio de los necios. Sin embargo, tras la llegada de Poussin y Gillette, accede a comparar la belleza real de ésta con la belleza ideal de la famosa cortesana Catherine Lescault, conocida como La Belle Noiseuse, motivo de su anhelada obra maestra. Al final Frenhofer determinará que ninguna mujer real puede rivalizar en belleza con su Belle Noiseuse. Tras esto, el maestro mostrará su creación a sus dos amigos pintores. La sorpresa para ambos será enorme, pues nada podrá verse, en principio, sobre el grandioso lienzo salvo una multitud salvaje de extrañas líneas, un amasijo informe de colores. De aquella deconstrucción sólo se salva, en un ángulo del cuadro, un pequeño y perfecto pie. Tras unos instantes, Porbus explicará a Frenhofer que allí no se ve nada. El maestro, reconociendo su fracaso, expulsará airado a los dos pintores de su estudio. Cuando al día siguiente vuelven, lo encuentran muerto. Frenhofer ha quemado todos sus cuadros.

Cuando finalmente Balzac publica en 1837 la versión definitiva de La obra maestra desconocida, había dejado de considerarla un cuento fantástico para incluirla entre las obras filosóficas. Frenhofer proyectará su influencia hasta bien entrado el siglo XX, en parte gracias a que Balzac enriqueció su versión final con detalles de una innegable modernidad que aún se refleja en el asombro con el que el lector del siglo XXI se enfrenta a la tempranísima descripción de una pintura abstracta, así como en el hecho de que las conversaciones de tres pintores del siglo XVII pudieran abordarse a la luz de unos avanzadísimos planteamientos. Si el paralelismo de Frenhofer con algunos de los grandes precursores del arte de vanguardia en Europa se puede establecer sin dificultad (ya sea de forma explícita, como en el caso de Cézanne, Rilke o Picasso, o implícita, como en la obra de Schönberg o Loos), será posible concluir que la fábula de Balzac afronta, con una sorprendente antelación, el tema de la pérdida de figuración en el arte.

Deja una respuesta